Helmut Richter-Gedächtnispreis

Die Gewinner des Helmut-Richter Gedächtnispreises für Innovation und kritische Neuordnung stehen fest.

Die Architektur und Bauingenieurwesen-Studierenden österreichischer Universitäten waren aufgerufen, innovative Projekte mit minimierter Konstruktion und Details sowie interdisziplinärer Zusammenarbeit einzureichen. Nun stehen die Gewinner fest.

Der erstmals von der TU Wien in Kooperation mit der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, NÖ und Burgenland sowie der Architektin Silja Tillner ausgelobte Helmut Richter-Preis richtete sich an Studierende der Studienrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen aller österreichischen Universitäten. Wesentliche Entscheidungskriterien sind der Innovationsgehalt des Projektes, eine zukunftsorientierte Haltung samt Überlegungen zu minimierter Konstruktion und Details, sowie die interdisziplinär Zusammenarbeit.

Helmut Richters Lehre am Institut Hochbau II der Technischen Universität Wien von 1991 bis 2007 war geprägt von einem offenen Klima, dem Blick nach außen zu internationalen Strömungen, außergewöhnlichen Entwurfsprojekten und gewagten Konstruktionen mit präziser Detaillierung sowie der Suche nach neuen Materialien. Seine vorbildgebende Haltung auf der Suche nach Qualität und Innovation inspirierte mehrere Architektengenerationen. Dies soll durch diesen Preis gewürdigt werden.

Das Siegerprojekt

Die Jury prämierte einstimmig das Projekt „Haduwa Arts & Culture Institute“ . (von: Ass.Prof. Mag.arch Baerbel Mueller, Universität für Angewandte Kunst Wien / [applied] Foreign Affairs: Antonella Amesberger, Christian Car, Joseph Hofmarcher, Ilias Klis, Joana Lazarova, Ewa Lenart, Ioana Petkova, Philipp Reinsberg, Andrea Sachse, Jürgen Strohmayer).mit dem ersten Preis, mit der Begründung, dass dieses in mehrfacher Hinsicht der Intention des Preises entspräche.

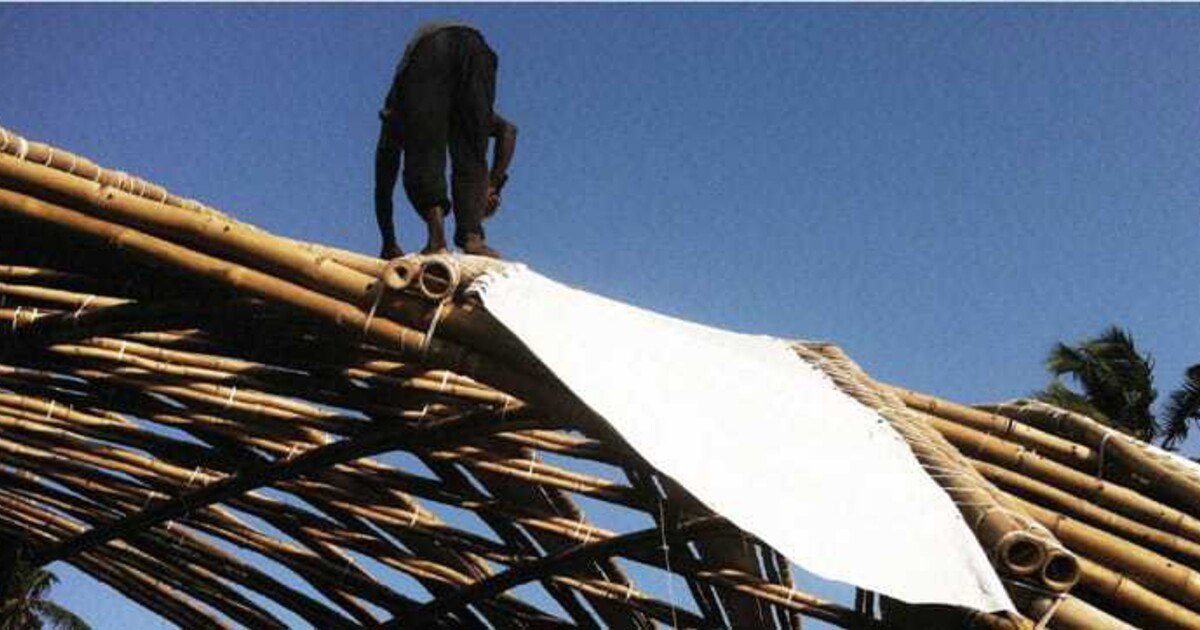

Das Haduwa Arts & Culture Institute ist ein Kunst- und Kulturzentrum, das innovative, künstlerische Arbeitsweisen in Ghana fördern und für diese einen identitätsstiftenden Ort für schaffen soll. Die Erforschung von Bauplatz und Kontext sowie die Planung erfolgten nicht nur inter- und transdisziplinär, wobei nicht nur ästhetische und konstruktive, sondern auch ökologische und kulturelle Parameter berücksichtigt wurden. Das Ergebnis überzeugte mit seiner eleganten Leichtigkeit und inspirierenden Erscheinung sowohl aus architektonischer als auch ingenieurmäßiger Sicht. Bambus, ein vielverwendeter Naturbaustoff, wird in diesem Projekt in einfacher, traditioneller Bauweise zu einem Schalentragwerk zusammengefügt und damit in eine neue geometrische Form gebracht. Die Realisierung erfolgte in Selbstbauweise unter Mitwirkung der lokalen Bevölkerung und lokaler Kunstinitiativen.