Innovationen mit Tiefgang

Bis in die 1990er-Jahre wurden Geokunststoffe vielfach kritisch beäugt und zögernd eingesetzt. Heute sind sie aus dem modernen Tiefbau kaum noch wegzudenken.

-

© Lindner Suisse, Fontana, Tencate -

© Lindner Suisse, Fontana, Tencate -

© Lindner Suisse, Fontana, Tencate

Ob als Geotextil zur Baugrundstabilisierung, als Filtervlies zur kontrollierten Entwässerung von Böden oder als Geogitter in bewehrten Erdstützkonstruktionen: Geokunststoffe erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen. Anforderungsprofile sowie Richtlinien für Qualitätssicherung und Überwachung sind dabei klar geregelt. Etwa in der für den österreichischen Markt gültigen RVS 08.97.03, die Anfang 2018 in einer neuen Auflage erscheint, um der Europäischen Rahmennorm und somit einer CE-Kennzeichnung gerecht zu werden. Die Entwicklungen könnten darauf hinweisen, dass sich der Markt für Geotextilien in ruhigem Fahrwasser bewege. Alle wesentlichen Produkte sind optimiert, alle relevanten Anwendungsfelder erschlossen. Die Realität zeigt ein anderes Bild: Die Innovationskraft ist ungebrochen, die Entwicklung der nächsten Produktgenerationen läuft.

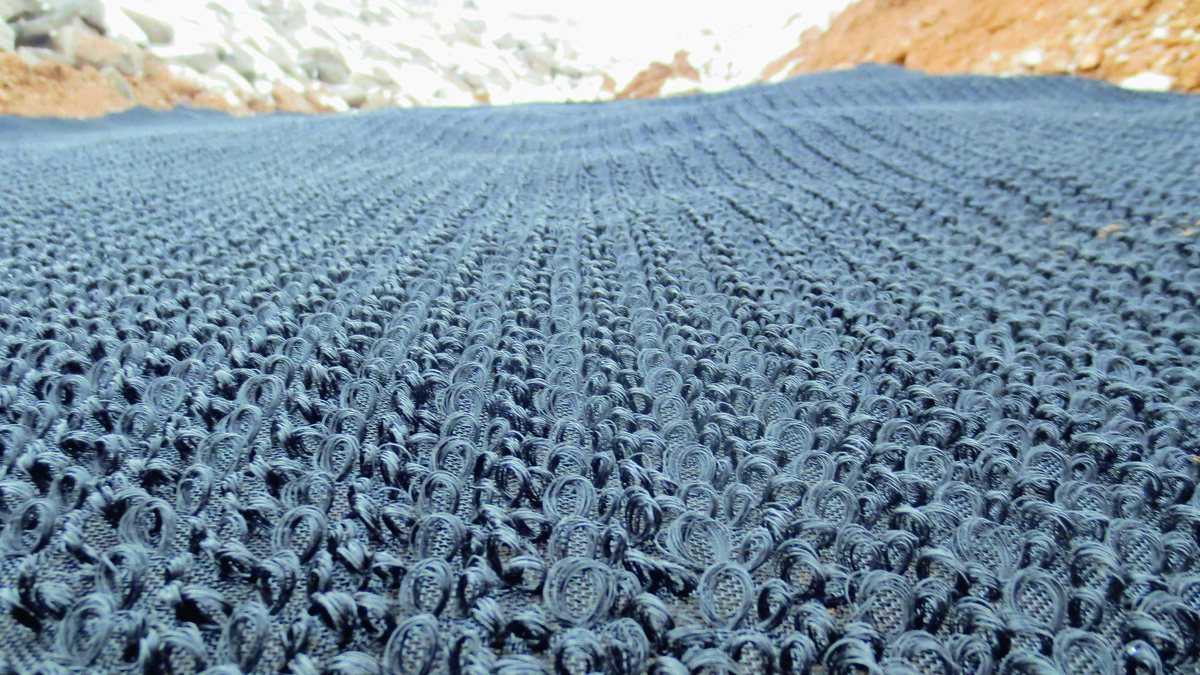

Infolge des Klimawandels rücken die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Fokus des öffentlichen Interesses: Innovative Lösungen mit minimiertem ökologischem Fußabdruck stehen also hoch im Kurs. „Think green“ stand auch bei den neuen Entwicklungen von Tencate Geosynthetics im Mittelpunkt. Das Linzer Unternehmen hat dazu u. a. zwei Neuentwicklungen am Markt, die sich diesem Themenfeld widmen. Sich verändernde Umweltbedingungen, vor allem häufigere und intensivere Regenereignisse, sind zur Herausforderung für die Infrastruktur und für die Bauwirtschaft geworden. Geokunststoffe finden daher im Erosionsschutz eine zunehmende Bedeutung. Spezielle Produkte zum Schutz von Böschungen gegen Materialabtrag und zur Verankerung von Vegetationsschichten haben hohes Potenzial im Erdbau. Der ressourcenschonende Einsatz verhindert den Abtrag von wertvollem Kulturboden und begünstigt die Vegetation. In vielen Baustellenversuchen konnte die Reduktion des Oberflächenabflusses sowie des Bodenabtrags und ein rascherer Pflanzenwuchs festgestellt werden. Zum Einsatz kommen dabei sowohl biologisch abbaubare Produkte auf Kokosfaserbasis als auch Gewebe aus Polyolefinen mit spezieller Schlaufenausbildung zum besseren Reibungsverbund mit den angrenzenden Bodenschichten wie etwa „Tencate Geolon Robulon“.

Gerade in Österreich gehören die Wasservorräte zu den kostbarsten natürlichen Ressourcen, allerdings ist die Reinheit des Grundwassers ständig durch verunreinigtes Sickerwasser bedroht. Insbesondere Kohlenwasserstoffverbindungen, wie sie zum Beispiel in Treibstoffen und Schmiermitteln enthalten sind, können bereits in geringsten Mengen größte Schäden verursachen. Bei Parkplätzen, unbefestigten Straßen, durchlässigen Deckschichten, aber auch bei Versickerungsanlagen ist dieses Risiko permanent vorhanden. Nach mehrjähriger Entwicklung präsentiert Tencate mit Geo-Clean ein Produkt mit großem Potenzial für den Verkehrswegbau, denn es verbindet die herkömmlichen Anforderungen mit einer besonderen Reinigungswirkung: Durch die spezielle Ausrüstung des Vlieses werden Kohlenwasserstoffe im Sickerwasser abgebaut. Das Filtrat ist gereinigt und kann so keinen Schaden im Grundwasser verursachen. In den kommenden Monaten sind die ersten großmaßstäblichen Erprobungen geplant, in denen die Geokunststoffe einmal mehr ihre Innovationskraft unter Beweis stellen werden.

Steigende Bedeutung der Geotextilien

Auch für Gerhard Pühringer, Verkaufsleiter bei Fontana International, ist klar: „Die bereits heute dominante Rolle der Geotextilien in der Bauindustrie – vor allem im Tiefbau – wird sich künftig nochmals steigern.“ Zum einen wird die Verfügbarkeit natürlicher Baumaterialien schwieriger, zum anderen ermöglichen Geotextilien wirtschaftlichere und umweltfreundlichere Baumethoden. Umweltstudien zeigen, dass Baumaßnahmen mit Geokunststoffen im Vergleich zu konventionelleren Bauweisen in der Ökobilanz signifikante CO2-Reduktionen erzielen.

Werden etwa im Straßenbau geotextile Filter -und Trennschichten anstelle natürlicher Baustoffe verwendet, kann eine CO2-Reduktion von 89 Prozent erzielt werden. Geotextilien können dazu beitragen, diese Bauwerke robuster gegen extreme Witterungseinflüsse zu sichern – wie etwa bei Murenabgängen, Erosionen, Dammbrüchen oder Überschwemmungen. „Die Qualität spielt dabei eine entscheidende Rolle“, so Pühringer weiter. „Nur eindeutig definierte Qualitäten können ingenieursmäßig berechnet und angewendet werden. Beispielsweise sollten nur geprüfte Geotextilien nach der österreichischen Richtlinie verwendet werden, die in den relevanten mechanischen und hydraulischen Eigenschaften und in der Beständigkeit klar definiert sind.“ Die Anwendung von billigen Produkten aus Recyclingfasern ist laut Pühringer kritisch zu betrachten: Einerseits sei die Beständigkeit mangelhaft, und andererseits seien die Geotextilfunktionen nicht gewährleistet. „Hier sind auch die Planer gefordert, Geotextilien mit den relevanten Eigenschaften zu spezifizieren und nicht – wie es leider noch immer vorkommt – mit dem Flächengewicht. Nur qualitativ hochwertige Geotextilien erfüllen die wichtigen Funktionen wie Trennen, Filtern, Dränen und Schützen.“

Die SGS Geotechnik GmbH beschäftigt sich seit 2008 mit innovativen Geokunststoffen wie Geogitter, geosynthetischen Tondichtungsbahnen, Drainagematten und im Speziellen mit Erosionsschutzmatten. „Es steigt zwar nicht die Anzahl der Regenereignisse, jedoch ihre Intensität“, sagt SGS-Einzelgesellschafter Georg Fock. „Steile Böschungen entlang unserer Straßen oder Böschungen in Regenrückhaltebecken sind dadurch sehr erosionsgefährdet.“ In zahlreichen öffentlichen Ausschreibungen finden sich Forderungen nach modernem Erosionsschutz aus unbehandeltem organischem Material, das zu 100 Prozent biologisch abbaubar sein muss. „Wir haben uns dieser Nachfrage angenommen und nach einer nachhaltigen Lösung mit ausgezeichneter Ökobilanz gesucht. Unsere Antwort: das Erosionsschutzvlies aus Holzwolle aus dem Hause Lindner Suisse mit dem Namen Howolis.“

Als Hersteller hat die Firma Lindner Suisse im Jahr 2012 die Produktion für Howolis-Holzwollevlies gestartet und bietet damit eine innovative Lösung aus Schweizer Holz für den Erosions-, Mulchund Winterschutz. Dazu werden Stämme entrindet und geschützt vor Nässe und optimal durchlüftet für mindestens 15 Monate gelagert. Nach der Trocknung werden die sogenannten Holzrugel, also abgelängte Holzstämme, halbiert und auf den Hobelmaschinen mit einem weltweit einzigartigen und speziell entwickelten Messer zu Holzwolle verarbeitet. In einem weiteren Schritt wird die Wolle zu einem hochbeständigen Holzwollevlies vernadelt.

Die Holzwolle ist garantiert zu 100 Prozent naturrein, ohne Pestizide und in einem einzigartigen Herstellungsverfahren nach dem Schweizer Holzwolle-Standard produziert. „Die Vorteile sind ein hoher Schutzfaktor und schneller und anhaltender Erosionsschutz“, so Fock weiter. „Unter dem Holzwollevlies bildet sich eine ausgewogene Klimazone, die für ein optimales Mikroklima im Boden hinsichtlich der Temperatur, des durchgelassenen Lichts und des gespeicherten Wassers sorgt.“ Hergestellt aus Buchen-, Fichten- und Föhrenhölzern, ist es ein biologisch abbaubares Produkt, das nach zwei Jahren zu Humus verrottet. Darüber hinaus ist Holzwollevlies anwenderfreundlich, einfach zu verlegen und weist eine hervorragende Ökobilanz auf. „Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Holz für eine Rolle Erosionsschutzvlies mit einem Gewicht von 36 Kilogramm wächst in rund 0,3 Sekunden nach“, so Fock. „Heimische Hölzer können so als umweltfreundliche und nachwachsende Ressourcen genutzt werden.“

Rekultivierung von Rohböden

Auch Landschaftsbauprofi Danner aus Vorchdorf setzt sich seit vielen Jahren eingehend mit der Problematik Erosionsschutz im naturnahen Landschaftsbau auseinander. Die Anwendung von ökologisch vertretbaren Sicherungsmethoden in kombinierter Bauweise, beispielsweise in Verbindung mit Metallgitter oder Weidenflechtwerk, ermöglicht interessante Alternativen zu den vielerorts noch üblichen „harten“ Verbauungsmaßnahmen. Die Vorteile von Geotextilien aus Naturfasern als biologischen Variante der Böschungssicherung liegen im sofort wirksamen Erosionsschutz, in der Unterstützung eines wachstumsfördernden Mikroklimas durch die Beschattung der Böschungsfläche und im biologisch voll abbaubaren Ausgangsmaterial. Auch beim Rekultivieren und Sichern von Rohböden sind Erosionsschutzgewebe höchst sinnvoll. Vor allem in alpinen Steillagen wie etwa beim Skipistenbau ist nach dem Eingriff von baulichen Maßnahmen oft nur ein geringer Teil von bewuchsfähigen, humosen Böden vorhanden. Hier bietet das Gewebe Schutz vor Auswaschung der noch vorhandenen Feinanteile und bildet die Basis für die Entwicklung neuen Bodensubstrats.