Bauen für Afrika

Die zeitgemäße Interpretation von Bauvorhaben als eine Angelegenheit, die auch und vor allem die Nutzer*innen und Anwohner*innen betrifft, bringt stetig überraschende und innovative Konstruktionen mit sich.

Zahlreiche inspirierende und höchst unterschiedliche Beispiele nachhaltiger und sozial engagierter Architektur finden sich in afrikanischen Ländern. Es handelt sich hierbei um Projekte, die sich mit den tatsächlichen Erfordernissen der jeweiligen städtischen oder ländlichen Bevölkerung auseinandersetzen und diese zu Ansprechpartner*innen und Mitentwickler*innen machen. Um reale Bedürfnisse zu erkunden, empfiehlt es sich demnach, der Planung immer die Einbeziehung und Befragung der ansässigen Menschen voranzustellen, die die besten Expert*innen für ihre eigenen Stadtteile oder Dörfer sind.

Oft geht es dabei um die Errichtung von Schulen oder Versammlungsräumen, um Krankenhäuser oder Museen. Gemeinschaftliche Aspekte der Nutzung stehen hierbei jedenfalls stets im Vordergrund. In der Entwicklung beruft man sich auf die Verflechtung neuester Technologien, ökologischer Nachhaltigkeit und traditioneller Bauweisen.

Im Konzept nachhaltiger Architektur, die sich als soziale Intervention mit grünen Ansprüchen versteht, ist die Einbindung der Communities ausschlaggebend. Denn die ansässige Bevölkerung kennt den jeweiligen Ort am besten und kann daher wichtige Hinweise auf bedeutende Faktoren geben, nicht nur im Bereich von Klima und dazu passendem Baumaterial, sondern auch in Fragen des Designs und der kulturellen Identitäten. Mit diesen Aspekten antretende Projekte müssen selbstverständlich offen und partizipativ auftreten. Die Stimmen derjenigen, die mit den Gebäuden zu tun haben werden, sollen als relevant in die Planungsprozesse einbezogen werden, mehr noch, es wird zum direkten Mitgestalten und realen Mit-Bauen eingeladen. Partizipative Prozesse gelten zwar als zeitintensiv und scheinen die Projekte zunächst zu verzögern. Allerdings haben sie durch die Ausgewogenheit ihrer Meinungsbildung den Rückhalt der Gemeinschaft, sind in ihrer Umgebung kontextualisiert und nicht bloße glänzende, von außen aufgesetzte Fassaden.

So stellte sich in Makoko im nigerianischen Lagos, einer inoffiziellen Siedlung, die sich immer weiter in die Lagune ausbreitete, das dringende Bedürfnis nach einer Schule heraus. Das ehemalige Fischerdorf hat sich zu einer riesigen Ansiedlung von Stelzenhäusern in der Lagune entwickelt und galt bei der Stadtregierung als Slum und Schandfleck, der bekämpft werden müsse. In einer kooperativeren Annäherung an die Realität hat sich das Team des nigerianischen Architekten Kunle Adeyemi mit den dort Ansässigen zusammengesetzt und überlegt, wie die Situation der Menschen verbessert werden kann. Das Ergebnis stellte sich bald darauf wie folgt dar: Eine Schule sei zwar oberstes Ziel, deren Zugänglichkeit jedoch die große Herausforderung. Die Idee einer mobilen Schule entstand. Entwickelt wurde also eine zeltförmige Konstruktion, die schwimmen kann. Die Dreiecksform bot sich aufgrund des tiefliegenden Schwerpunktes an, was der Konstruktion auch bei Wind und Wellen Stabilität verleiht. Zudem würde das entstehende Dach Schutz vor Regen bieten. Als Material dienten altes Bauholz und Plastikfässer, die das Schiff zum Schwimmen bringen und gleichzeitig als Regenwasserreservoir dienen. Auf dem Dach wurden Solarpaneele angebracht. Kunle Adeyemi hat lokale Pfahlbautechnologie mit globaler “floating technology” und energieeffizienter Gebäudeausstattung zusammengedacht und daraus die Struktur des schwimmenden Schulgebäudes entwickelt, in einer Konstruktion aus rechteckigen und dreieckigen Strukturen. Neben den Klassenräumen gibt es einen Spielplatz, eine Grünanlage im unteren Bereich des Schiffes. Die Konstruktion versteht sich als Prototyp, deren Nutzung äußerst variabel ist: Das Schiff kann ebenso zum Wohnhaus, Krankenhaus, Veranstaltungsort oder zur Bibliothek umfunktioniert werden.

Die geringen Kosten und die ökologische Potenz durch die Verwendung von recycletem Material und die durchdachte Energienutzung mittels Solarpaneelen und Regenwassersammlung macht das Schulschiff von Makoko zu einem Highlight einer nachhaltigen Architektur. Zwar können Plastikfässer nicht unbedingt zu den traditionellen Baustoffen gerechnet werden, sie erfüllen aber als Schiffsunterbau eine notwendige Konstruktionsaufgabe und bringen den Vorteil der langen Haltbarkeit mit sich. Sie sind so vom geschmähten Plastikmüll zum geehrten Baumaterial aufgewertet. Eine beispielhafte Umdeutung von Abfall zur Ressource und ein Gewinn für innovatives Denken, das erst einmal vor Ort die Bedürfnisse erkundet und sich für deren Umsetzung nach bereits Vorhandenem sowie Verwertbarem umsieht. Ein solches Verständnis von innovativer Architektur geht von notwendigen und gleichzeitig sich natürlich ergebender Entfaltung und Weiterentwicklung vorhandenen Wissens aus. Sie kommt ohne das Abkappen der eigenen Wurzeln aus, weil sie diese transformiert und über sie hinausgehend mit der Jetztzeit und ihren aktuellen Anforderungen umgeht. Das abstrakte Erschaffen aus dem Nichts, ohne Anbindung an Vorhandenes, kann als Gedankenexperiment dienen, praktikabel ist es jedoch nicht.

Das Aufgreifen überlieferter Gebäudekonstruktionen hat sich im “Mapungubwe Interpretation Centre” in Südafrika bewährt: Das südafrikanische Architekturbüro Peter Rich hat am Standort einer historischen Handelszivilisation ein Projekt geplant, das sowohl die Erinnerung an diese Kultur als auch die aktuelle ökologische Situation der Umgebung dokumentiert. Die Konstruktion greift auf Grundlagen der uralten nubischen Gewölbekonstruktion zurück. Für deren Bau werden weder Bedachungsbleche noch hölzerne Balken oder Stützpfeiler benötigt. Einige so konstruierte, 3.000 Jahre alte Gewölbe bestehen im Ramesseum in Luxor bis heute. Für diese Bauten wurden die Materialien Lehmziegel und Lehmmörtel aus vorhandenen Rohstoffen entwickelt. In Mapungubwe wurden nun ortsansässige Arbeitslose in der Produktion von Lehmziegeln und der Gewölbekonstruktion unterrichtet und beim Bau beschäftigt.

Engagement bedeutet auch gleichzeitig, Verantwortung zu übernehmen für das, was geschaffen wird. Architektur wird hier verstanden als etwas Greifbares, Gemachtes, auf einen konkreten Ort mit konkreten Menschen Bezogenes, nicht als ein aufgesetztes und im Elfenbeinturm ertüfteltes Privatmonument, das sich an beliebigen Plätzen aufstellen lässt. Eine Paradigmenverschiebung vom Verständnis der Architekt*innen als autoritäre Meisterplaner*innen, hin zur Idee der Architekt*innen als Begleiter*innen und Katalysator*innen für Lebensprozesse wird also nicht nur in den westlich geprägten Kulturkreisen immer deutlicher. Es ist wesentlich natürlicher, ökonomischer und auch logischer, vorhandenes tradiertes Wissen in Bauprozesse einzubinden und die Betroffenen in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen, denn sie werden letztlich diejenigen sein, die in der neu gestalteten Umwelt leben werden.

Die begleitenden Architekt*innen werden somit zum Ideal. Sie sind nicht die Expert*innen, die top-down ein Projekt hinsetzen, sondern sie verstehen sich als Mediator*innen unterschiedlicher Wünsche und Pläne mit dem nötigen Know-how. Sie beachten kommunikative und ökologische Aspekte, weil sie verstehen, dass Architektur soziale Bezüge herstellt und Schauplätze für das tägliche Leben zur Verfügung stellt. Die Frage nach verfügbarem Material ohne lange Transportwege wird hier wichtig. Es geht darum, Ressourcen als solche zu erkennen, sie aufzuspüren und zum Entwickeln regenerativer Städte und Communities zu verwenden. Dazu gehören auch die Einbeziehung des kreativen Potenzials der vor Ort lebenden Menschen, von ihren Wünschen und Träumen, und ein Fokus auf all jene Bereiche, in denen Leben miteinander geführt und Erlebnisse geteilt werden. Das bedeutet ein Besinnen auf Bereiche, die sich der Kommerzialisierung entziehen, aber Raum für Kommunikation bieten.

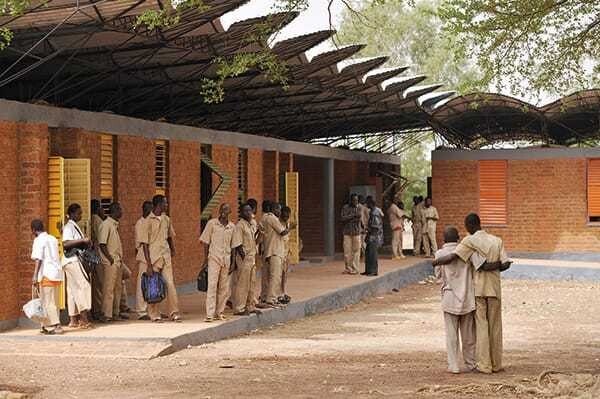

Das Teilen wird im Gegensatz zum Beharren auf Individualismen wichtiger, Modelle der Sharing Economies beeinflussen die Konzeption von gemeinsamer Lebensweise. Es geht darum, die kreativen Kräfte vor Ort zu unterstützen und zu präsentieren, wie Christoph Schlingensief es in seinem Opernprojekt in Ouagadougou vorgehabt hat. Francis Kéré, der Architekt des sich schneckenförmig ausdehnenden Operndorfes, stammt selbst aus Burkina Faso und hatte als Häuptlingssohn das Privileg, zur Schule gehen und studieren zu können. Er hat das Konzept dieser erdnahen Interpretation des Operngedankens entwickelt. Niemand denkt daran, Richard Wagners Musik hierher zu exportieren, vielmehr wird der Gedanke der Oper als Fest und Ritual auf örtliche Performance- und Gesangskultur angewandt und ein Wechselspiel der unterschiedlichen Kulturen angeregt, bei der keine die zivilisiertere sein möchte.

Ebenso wie in seinem prämierten Modellprojekt der Schule im burkinischen Dorf Gando, bei der alle eingeladen waren, daran mitzuarbeiten, wurde das Operndorf von Francis Kéré in Lehmkonstruktion entwickelt. An das Zentrum kann schneckenförmig umkreisend angebaut werden, die organische Struktur erinnert eher an eine wild wuchernde Pflanze denn an eine abgezirkelte Zeichentischkonstruktion. Es gibt ein 16 Quadratmeter-Modul, das leicht nachgebaut werden kann und sich in das Operndorf integriert. Bauwilligen werden der Konstruktionsplan und die Unterstützung zur Verfügung gestellt. Die Grundschule in Gando ist bereits um Wohnhäuser für die Lehrer*innen erweitert worden, und es wurde eine weiterführende Schule im nahegelegenen Dano ebenso wie eine Bibliothek errichtet.

Ein Garant, sich selbstbewusst überlieferter und innovativer Strategien und Materialien zu bedienen, liegt in der afrikanischen Bevölkerung selbst: Ein hoher Anteil junger Leute bedeutet an sich ja schon ein enormes innovatives Potenzial. Sie werden zu Operateur*innen einer erneuerten Gesellschaft. In Architektur und Design findet sich zudem ein reicher Fundus an bewahrtem ästhetischem und praktischem Wissen über Formen, Materialien und deren Qualitäten, was die afrikanische Architekturszene in eine starke Position versetzt.