Effizienzbremse Kalk im Visier

Kalk kann im Leitungsnetz zu erheblichen Schäden führen und zudem die Hygiene beeinträchtigen. Außerdem behindern Kalkablagerungen den Wärmeübergang in Heizanlagen und Wärmeübertragern. Im zweiten Teil unserer Reihe über Heizungswasseraufbereitung erfahren Sie mehr über die Hintergründe und Gegenmaßnahmen.

Zum Thema wurde hartes Wasser für das SHK-Handwerk erst in den vergangenen 20 bis 30 Jahren – als sich aufgrund unserer veränderten Lebensweise und gewachsener Komfortansprüche die Technik veränderte: Denn je komplexer die installierte Haustechnik wurde, desto anfälliger erweist sie sich heute. Selbst kleinste Abweichungen vom Soll-Zustand wirken sich auf die Funktionstüchtigkeit und Effizienz aus. Und Kalk im Wasser bewirkt solche Abweichungen vom Soll-Zustand in vielfältiger Weise.

Wichtig zu wissen für den Betreiber wie für den Installateur: Schäden durch Kalkablagerungen können auftreten, wenn Auslegung/Planung, konstruktive Gestaltung, Betriebsbedingungen und Wasserbeschaffenheit nicht sorgsam aufeinander abgestimmt sind.

Temporäre und permanente Härte

Die Neigung zur Steinbildung wird primär durch die Konzentration der Härtebildner Kalzium und Magnesium im Wasser beeinflusst. Umgangssprachlich wird auch vom Kalkgehalt eines Wassers gesprochen. Wenn Trinkwasser im Gebäude ankommt, befindet es sich in der Regel im sogenannten Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. In diesem Zustand findet weder eine Auflösung noch eine Ausfällung von Kalk statt. Zu Kalkablagerungen kann es immer dann kommen, wenn Wasser erwärmt wird, das Erdalkali- (Magnesium, Calcium) und Hydrogencarbonat-Ionen (HCO3-) enthält. Mit steigender Temperatur nimmt die Tendenz der Steinbildung zu. Entscheidend für das Ausmaß der Steinbildung sind die Wasserbeschaffenheit und die Betriebsbedingungen. Die Gesamthärte eines Wassers setzt sich aus der temporären (vorübergehenden) Härte und der permanenten (bleibenden) Härte zusammen. Chemisch wird die Wasserhärte in mmol/l angegeben. Die gebräuchlichste Bezeichnung ist in Österreich jedoch „Grad deutscher Härte = °dH“.

Gesamthärte = temporäre Härte + permanente Härte

Gesamthärte = Karbonathärte + Nichtkarbonathärte

1 °dH entspricht per Definition 10 mg CaO pro Liter. Da Kalk als Kalziumkarbonat und nicht als Kalziumoxid ausfällt, gilt: 1 °dH in einem Liter Wasser = 17,8 mg/l Kalziumkarbonat. Enthält ein Liter Wasser 10 °dH, und diese fallen aus, entstehen 178 mg/l „Stein“.

Wir unterscheiden in Österreich vier Härtebereiche: Eingeteilt in die Härteklassen I bis IV, erhalten 30 bis 40 Prozent der österreichischen Haushalte hartes bis sehr hartes Wasser:

• Härtebereich I: unter 7 °dH (weiches Wasser)

• Härtebereich II: 7 °dH bis 14 °dH (mittelhartes Wasser)

• Härtebereich III: 14 °dH bis 21 °dH (hartes Wasser)

• Härtebereich IV: über 21 °dH (sehr hartes Wasser).

Unter rein technischen Aspekten ist ab 12 °dH bis 14 °dH ein Kalkschutz empfehlenswert. Vielfach wird jedoch das Enthärten des Wassers auf Werte des Härtebereichs I als eine deutliche Steigerung der Lebensqualität empfunden. Begründet wird dies durch das weichere Empfinden beim Duschen/Baden und den geringeren Putzaufwand.

Kalk beeinträchtigt die Effizienz

Selbst im Einfamilienhaus ist der „Wärmeerzeuger“ ein kleines, leistungsfähiges Kraftwerk, zunehmend auch mit integrierter Solarthermienutzung. Nur exakt geregelte und aufeinander abgestimmte Kreisläufe, Pufferspeicher, Mischer, Wärmetauscher, Regelventile, Pumpen usw. sorgen für eine maximale Energieeffizienz.

Wasserinhaltsstoffe im „Wärmetransportmedium“ können in einem modernen Heizungssystem gleich mehrere Probleme verursachen: wärmedurchgangshemmende Ablagerungen, Korrosionsvorgänge sowie Komponenten verstopfender Korrosionsschlamm.

Deshalb wird die Heizungswasserqualität immer wichtiger, da vor allem das Wasservolumen wächst und die Metalloberflächen und auch die „Wasserräume“ in der Anlagentechnik immer kleiner werden. Eine Erstbefüllung des Heizungssystems kann entscheidend sein für den Wirkungsgrad der Anlage während der gesamten Lebensdauer. Insbesondere bedürfen neue hocheffiziente Heiz- und Kühlsysteme einer genauen Betrachtung. Da z. B. in Wärmepumpensystemen keine hohen Temperaturen gefahren werden, wird das Thema „Vermeidung von Steinbildung“ häufig vernachlässigt. Wird bei niedriger Außentemperatur die elektrische Zusatzheizung zugeschaltet, kommt es zur Steinbildung. Und in Systemen, die als Heiz- und Kühlsysteme gefahren werden, kann es aufgrund der Temperaturen zu mikrobiellem Wachstum kommen. Diese Biofilme können eine mikrobiell induzierte Korrosion (MIC) verursachen.

Solarthermie: Kalk reduziert „Solar-Ernte“

Der klare Vorteil der Solarthermie kann nur dann wirklich langfristig genutzt werden, wenn der Betreiber in die notwendige „Ernte-Technik“ investiert. Die Gerätetechnik wird dabei intensiv diskutiert und bewertet, der Wärmeträger (Heizungswasser) und die zu erwärmende Trinkwasserqualität wird selten mit berücksichtigt. Es gilt jedoch: Verkalken Wärmetauscher, fällt die Ernte der Sonnenenergie deutlich bescheidener aus. Schon 1 mm Kalkbelag reduziert den Wärmedurchgang um ca. 80 Prozent, der Wirkungsgrad verringert sich um ca. 20 Prozent.

Steinbildung in Trinkwassererwärmern

Mit zunehmender Inkrustation wird auch im Trinkwassererwärmer die Wärmeübertragung behindert. An den Wärmeübertragungsflächen kommt es deshalb zu unerwünschten Temperaturerhöhungen mit je nach Bauart der Trinkwassererwärmungsanlage unterschiedlichen Folgen:

• Wirkungsgradverschlechterung, Erhöhung der Abgastemperatur bis hin zu Materialschäden durch Überhitzung bei unmittelbar beheizten Anlagen

• Temperaturerhöhung der Heizelemente bis hin zum Durchbrennen bei elektrisch beheizten Anlagen

• Erhöhung des Strömungswiderstandes bei Durch-

fluss-Trinkwassererwärmern.

Generell führt die Steinbildung zu einer Abnahme der Wärmeleistung, sodass die geplante Austrittstemperatur und/ohne der ausgelegte Volumenstrom nicht erreicht werden.

Kalk kann zu Hygieneproblemen führen

In allen mit Wasser betriebenen Systemen muss auf Hygieneparameter wie z. B. pathogene Keime geachtet werden. Kalk- und Salzbeläge sind ein hervorragender Nährboden für Keime, und Biofilme und beeinträchtigen die Funktion von Anlagenkomponenten und Dampferzeuger. Kalkbeläge entstehen in allen Befeuchtungssystemen durch Austragen (Versprühen, Verdüsen und Verdampfen) der Kohlensäure aus dem Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. Verringert sich der Anteil der freien zugehörigen Kohlensäure, kommt es zur Steinbildung. Unter dem Gesichtspunkt der Hygiene ist deshalb der Einsatz von weichem, keimarmem Nachspeisewasser unverzichtbar.

Kalkschutz: Stabilisierung oder Enthärtung

Um Kalk zu vermeiden, gibt es unterschiedliche Verfahren:

• Polyphosphat-Dosierung

• Ionenaustauschertechnik

• Membranverfahren (Nanofiltration, Umkehrosmose)

• geprüfte alternative physikalische Kalkschutzver-

fahren.

Die älteste Methode ist die Polyphosphat-Dosierung. Schon geringste Mengen (wenige Tausendstel Gramm je Liter Wasser) der verwendeten Mineralstoffe genügen, um die Härtebildner im Wasser zu stabilisieren. Beinahe ebenso alt und genauso bewährt ist die Ionenaustauschertechnik („Weichwasseranlagen“); hierzu später mehr.

Unter den Membranverfahren kommen im Ein- und Mehrfamilienhaus praktisch nur Osmoseanlagen zum Einsatz. Sie entfernen nicht allein die Kalkbildner, sondern alle Salze aus dem Wasser. Entsalztes Wasser wird zum Befüllen von Heizungsanlagen eingesetzt.

Geprüfte alternative Kalkschutzanlagen schützen die Trinkwasserinstallation in Gebäuden dadurch, dass sie die Härte im Wasser durch eine gezielt herbeigeführte Kristallisation stabilisieren. Zu beachten ist, dass bei Härtestabilisierungsmaßnahmen – alternative Verfahren bzw. durch Dosieren von Polyphosphaten – die Steinbildung lediglich vermindert wird. Nur mit einer Enthärtung des Wassers kann die Steinbildung in jedem Fall weitestgehend verhindert werden.

Enthärtung per Ionenaustausch

Bei dieser Technik zur Wasserenthärtung werden durch ein spezielles Material (Ionenaustauscher) die Härtebildner Kalzium und Magnesium gegen Natrium getauscht. Jeder Liter Ionenaustauscherharz hat eine festgelegte Austauschkapazität, d. h. es können dem Wasser definierte Mengen an Härte entnommen werden und es werden ebenso definierte Mengen an Natrium dem Wasser zugefügt. Pro Grad deutscher Härte, das dem Wasser entnommen wird, erhöht sich der Natriumgehalt um 8,2 mg/l. Das Wasser wird durch den Austausch der Härtebildner Kalzium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen weich. Die Menge der gelösten Salze bleibt bei diesem Austausch unverändert. Wird das Wasser als Trinkwasser verwendet, muss der Grenzwert für den Natriumgehalt von 200 mg/l (Trinkwasserverordnung) beachtet werden.

Eine Weichwasseranlage besteht aus einer oder mehreren Harzflaschen mit dem Ionenaustauschermaterial, einem Steuerkopf, mit dem verschiedene Ventilstellungen ermöglicht werden, einer Steuereinheit und einem Solebehälter. Der Enthärtungsprozess läuft stets nach dem gleichen Schema ab:

Schritt 1 Das Ionenaustauscherharz befindet sich in der „Natriumform“, d. h. es ist regeneriert (frisch).

Schritt 2 Durchläuft das Wasser das Ionenaustauscherharz, absorbiert das Harz die Kalzium- und Magnesium-Ionen; gleichzeitig wird eine adäquate Menge an Natrium-Ionen ins Wasser abgegeben (Ionenaustausch).

Schritt 3 Nach dem Verbrauch der Na+-Ionen ist das Ionenaustauscherharz mit Kalzium- und Magnesium-Ionen gesättigt.

Schritt 4 (Regeneration, Wiederertüchtigung):

Die im Solebehälter bereitete Natriumlösung (aus Kochsalz [NaCl] und Wasser) wird anstelle des harten Wassers über das Ionenaustauscherharz geführt. Durch den Überschuss an Natrium-Ionen wird das Harz wieder in die „Natriumform“ gebracht, d. h. das Ionenaustauscherharz absorbiert nun die Natrium-Ionen und gibt gleichzeitig die Kalzium- und Magnesium-Ionen ins zu entsorgende Spülwasser ab.

Schritt 5 Das Ionenaustauscherharz (Harzbett) befindet sich in der „Natriumform“. Der Prozess kann wieder mit Schritt 1 beginnen, d. h. der Zyklus beginnt aufs Neue.

Da Weichwasseranlagen immer nur eine gewisse Menge Weichwasser produzieren können und dann regenerieren – also wieder ertüchtigt werden müssen –, gibt es unterschiedliche Anlagenvarianten.

Achtung: Viele der am Markt angebotenen Varianten sind nicht ÖVGW-geprüft und lediglich als „Industrieenthärter“ einzustufen – und weil diese nicht eigensicher sind, ist das den Enthärter verlassende Wasser kein Trinkwasser mehr.

Ein im Ionenaustauschverfahren enthärtetes Wasser enthält nur noch Spuren von Kalzium- und Magnesium-Ionen. Deshalb wird im Trinkwasserbereich durch Vermischen mit nichtenthärtetem Wasser eine Härte von 4 °dH bis 8 °dH eingestellt. So ist eine ausreichende Versorgung mit Mineralstoffen gewährleistet.

Das sollte der Installateur beachten

Die Anlage sollte so dimensioniert sein, dass aufgrund des Durchsatzes mindestens einmal täglich eine Regeneration erfolgt. Ist die Wasserentnahme z. B. in Ferienzeiten geringer, sollte eine Absperrarmatur für mindestens fünf Minuten voll geöffnet werden, bevor das Wasser wieder genutzt werden kann.

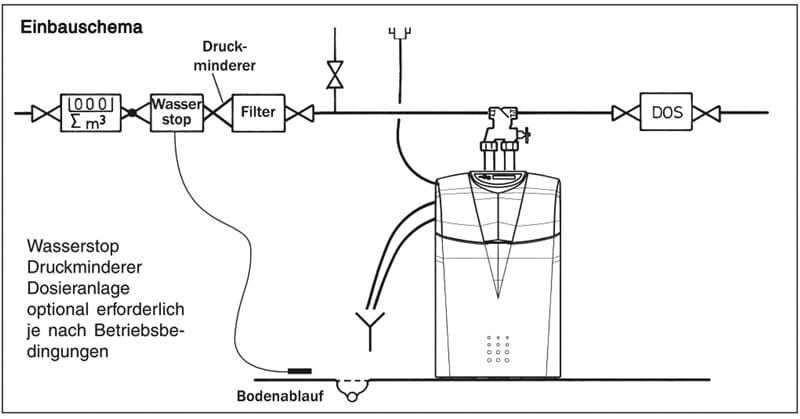

Für die Aufstellung der Anlage sollte der Installateur einen Ort wählen, der ein einfaches Anschließen an das Wassernetz ermöglicht. Ein Kanalanschluss (min. DN 50), ein Bodenablauf und ein separater Netzanschluss (230 V/50 Hz) in unmittelbarer Nähe sind erforderlich. Ist kein Bodenablauf und/oder keine Bauwerksabdichtung vorhanden, muss eine separate Sicherheitseinrichtung (z. B. Wasserstopp) eingesetzt werden. Der Einbauort muss frostsicher sein und darf auch keine höheren Umgebungstemperaturen (>25 °C) aufweisen.

Der Schlauch am Sicherheitsüberlauf des Solebehälters und der Spülwasserschlauch müssen mit Gefälle zum Kanal geführt oder in eine Hebeanlage eingeleitet werden. Wird das Spülwasser in eine Hebeanlage eingeleitet, muss diese für eine Wassermenge von min. 2 m3/h bzw. 35 l/min ausgelegt und salzwasserbeständig sein.

Zum Einbau korrosionsbeständige Rohrmaterialien verwenden. Die korrosionschemischen Eigenschaften bei der Kombination unterschiedlicher Rohrwerkstoffe (Mischinstallation) müssen beachtet werden – auch in Fließrichtung vor der Enthärtungsanlage. In Fließrichtung maximal einen Meter vor der Anlage muss ein Schutzfilter installiert sein – und dieser Filter muss funktionsfähig sein, bevor die Enthärtungsanlage installiert wird. Nur so ist gewährleistet, dass kein Schmutz oder Korrosionsprodukte in den Enthärter gespült werden. Es ist auch zu prüfen, ob der Anlage ein Mineralstoffdosiergerät zum Schutz vor Korrosion nachgeschaltet werden muss.