Geschwungene Freiformfassade in Holz

Die geschwungene und nach außen geneigte Fassade des neuen "Maggie's Centre" in London besteht aus unterschiedlich gekrümmten Holzelementen, die mit großformatigen Furnierschichtholz-Platten bekleidet sind. Eine ungewöhnliche Materialwahl für ein ungewöhnliches Gebäude.

Im Londoner Stadtteil Hampstead ist seit Jänner 2023 ein Projekt des Stararchitekten Daniel Libeskind zu sehen. Bei dem Gebäude handelt es sich um das Krebshilfezentrum des Royal Free Hospitals, benannt nach Maggie Keswick Jencks, der Gründerin der Organisation Maggie’s Centre. Es ist eines von 24 Zentren auf dem Gelände des Royal Free Hospitals. Maggie Keswick Jencks war, wie ihr Mann, der Architekturkritiker Charles Jencks, davon überzeugt, dass die räumliche Umgebung enormen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Heilungschancen der Patient*innen hat. Selbst an Krebs erkrankt, machte sie die negativen Erfahrungen von unpersönlichen, antiseptischen Krankenhausräumen und entwickelte in ihren letzten beiden Lebensjahren zusammen mit ihrem Mann und ihrer Krankenschwester das Konzept, nach dem die Zentren bis heute gebaut werden.

Libeskind-Gebäude in Trichterform für mehr Fläche

In dem zweigeschossigen Gesundheitszentrum sind, neben unterschiedlichen Besprechungs- und Begegnungszonen, unter anderem auch eine Küche, eine Bibliothek und ein Fitness- beziehungsweise Yogaraum untergebracht. Durch die begrenzte Grundstücksfläche entschieden sich die Planenden dafür, das Gebäude wie einen Trichter nach oben zu erweitern und so die Grundflächen der beiden oberen Geschosse zu vergrößern.

Den Architekten war wichtig, den Betroffenen durch die Gebäudeform und die Grundriss-Struktur einerseits Momente der Ruhe und Erholung zu bieten, ihnen aber andererseits auch den Dialog und die Kontaktaufnahme mit anderen Patient*innen zu erleichtern. Auch bei der Auswahl der passenden Bau- und Ausbaumaterialien stand das Wohl der Erkrankten im Fokus. Die geschwungenen, schräg gestellten Außenwände sorgen wie die ebenfalls geschwungenen Treppenläufe und die Fensteröffnungen in unterschiedlichen Formen, Größen und Anordnungen für besondere Raumerlebnisse und Blickbeziehungen.

Fassade aus gekrümmten Holzrahmenbau-Elementen

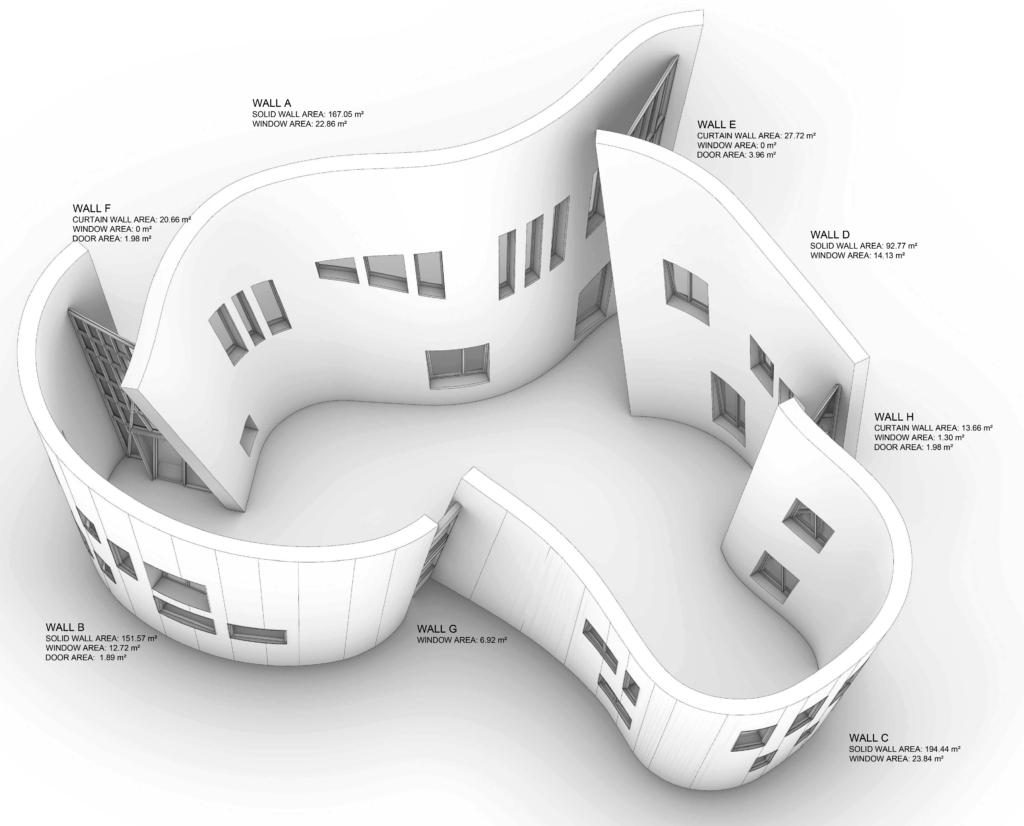

Freiformfassaden wie am Maggie’s Centre werden häufig in Beton, gerne in Sichtbeton gebaut. Hier entschied man sich hingegen für eine Fassade aus unterschiedlich gekrümmten Holzelementen, die an einer tragenden Stahlkonstruktion hängt. Aus einer Vielzahl ebener Elemente eine gekrümmte Fassade herzustellen, stellte eine wesentliche Herausforderung des Projekts dar. Die teils zweifach gebogenen, nach außen schräg gestellten Außenwände und die teilweise sehr engen Radien der gewünschten Gebäudegeometrie waren eine Herausforderung der besonderen Art. Die “Übersetzung” des Architektur-Entwurfs in die Holzbaulösung erfolgte daher mit Hilfe eines parametrischen Computer-Modells. Als beste Lösung für die Fassadensegmente erwiesen sich Holzrahmenbau-Elemente mit einem 16 cm voll ausgedämmten Ständerwerk, einer außenseitigen Beplankung aus 3,9 cm Kerto-Furnierschichtholz und einer raumseitigen Beplankung aus 1,5 cm dicken OSB-Platten. Die Elemente sind zwar geschossweise getrennt, die vor den Elementen platzierten Kerto-Fassadenplatten hingegen laufen in der gesamten Gebäudehöhe durch. Die als Mehrzweck-Bauplatten beschriebenen 1,5 cm dicken Furnierschichtholzplatten gelten als besonders stabil bei geringem Gewicht, weshalb auch die Montage der bis zu 11 m langen und bis zu 1,6 m breiten Platten relativ gut auf der Baustelle zu handhaben war. Diese insgesamt 23 cm dicke Außenschale hängt an einer inneren, tragenden Stahlkonstruktion, dem Haupttragwerk, beziehungsweise steht vor einer gedämmten inneren Schale. So summiert sich der Querschnitt der Außenwand auf insgesamt 53 cm Dicke.

Die Holzrahmenbau-Elemente stehen am Fußpunkt auf einer Betonplatte (Wandabschnitte A und D) oder auf Abstützmauern aus Beton (Abschnitte B und C) auf einer Holzschwelle beziehungsweise partiell in regelmäßigen Abständen auf Winkeln, um eine ausreichende Auflagerfläche zu bieten. Als formgebende Unterkonstruktion für den bauseitigen Trockenbau fungieren die an den Holzrahmenbau montierten horizontalen Kerto-Q-Ringbalken. Bezogen auf die Geometrie und die Statik handelt es sich bei den Ringbalken um die aufwändigsten Bauteile. Teilweise mussten sie blockverklebt und konturgefräst werden, um die gewünschten Querschnitte zu erhalten.

Großformatige Kerto-Fassadenplatten für möglichst wenig Fugen

Um eine Fassade aus Holz mit möglichst wenig Fugen herstellen zu können, entschieden sich die Planer für den Einsatz der großformatigen Kerto-Fassadenplatten. Das fünflagige Furnierschichtholz Kerto Kate konnte die Anforderungen durch die zweiachsige Biegung und Beanspruchung sehr gut erfüllen und zudem an Biegeradien von teilweise kleiner 4 m angepasst werden. Alle Fassadenplatten sind als abwickelbare Flächen konzipiert. Für die Dauerhaftigkeit der Furnierschichtholz-Platten sorgt eine Korasit-Imprägnierung. Zudem wurden die Platten aus Brandschutzgründen mit einer Burnblock-Brandschutz-Imprägnierung behandelt, die dafür sorgt, dass kein Sauerstoff an das behandelte Holz gelangt und somit ein weiteres Ausbreiten eines Feuers verhindert werden würde. Ein SBI-Test (single burning item), der den Beginn eines Brandes simuliert, konnte die Einstufung der Platten in die Brandklasse B-s1, d0 bestätigen. Dieser musste durchgeführt werden, weil die Kombination aus Korasit-Imprägnierung, Burnblock-Brandschutz sowie einem Vorvergrauungsanstrich erstmalig durchgeführt wurde.

Herausforderung Montage

Für eine möglichst unproblematische Montage wurden vereinfachte Anschlüsse an den Stahlbau gewählt: Die Holzrahmenbauwände konnten im Prinzip zwischen die horizontalen Riegel am Geschoßauflager eingeschoben werden. Für eine einfache Konstruktion und Fertigung sorgte auch die Entscheidung, alle vertikalen Bauteile als gerade Standardquerschnitte zu fertigen, alle horizontalen Bauteile dagegen gebogen beziehungsweise freigeformt herzustellen. So liegen beispielsweise sowohl die horizontalen Randträger als auch die Stahlbeton-Geschoßdecken an den Geschoßauflagern auf Stahlwinkeln und segmentförmigen Stahlhohlträgern auf und sind mit diesen verschraubt. Zudem werden sie in ihrer Lage durch Lochbleche fixiert.

Die Montage der Kerto-Platten war insofern aufwändig, als die Platten nicht nur sehr lang, sondern zudem auch sehr dünn und von daher windanfällig und gefährdet waren, bei der Montage zu brechen. Die Platten wurden daher ab Werk für den Transport und einen Teil des Montagevorgangs in einen Rahmen eingespannt. Dieser bestand aus zwei Brettschichtholz-Trägern, die die Fassadenplatten an den Längsseiten wie Rahmenhölzer fassen und oben und unten über Spannstangen zusammengehalten sind. Auf diese Weise stabilisiert, wurden die Platten horizontal im Rahmen angeliefert und in die Senkrechte gezogen. Erst dann hat man sie vom Rahmen gelöst, die Platte platziert und schließlich fixiert. Obwohl die Montage im späten Winter stattfand, hatten die Monteure Glück mit den Windverhältnissen und konnten mit nur wenigen Ausfalltagen die Platten in 20 Tagen anbringen.

Die Planungsphase des komplexen Gebäudes mit Freiformfassade fiel übrigens in die Corona- und Lockdown-Zeit, was die Kommunikation des multinationalen Teams zusätzlich gefordert hat. Offensichtlich konnte dies aber dem guten Gelingen nichts anhaben. Die Realisierung des Entwurfs für diesen besonderen Ort war nicht nur qualitativ hochwertig, sondern mit einer Bauzeit von nur 22 Monaten sehr schnell. Die Fertigung und Montage der Holzbau-Elemente hat davon lediglich sieben Monate in Anspruch genommen.

(bt)