Nachgeschlagen – Glasereien im 1. Weltkrieg

Am 28. Juni 1914 wurde Erzherzog Franz Ferdinand ermordet. Genau einen Monat später folgte die Kriegserklärung an Serbien. Die Glaserzeitung berichtete: „Seit dem 31. Juli, dem Tage der Anordnung allgemeiner Mobilisierung, steht Österreich-Ungarn und Deutschland umringt von Feinden.“

Die Glasermeister mussten ihr Geschäft verlassen und einrücken. Zurück blieben die Frauen mit ihren Kindern, die damit bis an die Grenzen ihrer Kräfte gefordert waren. Denn bereits ein halbes Jahr später waren auch ein Drittel der rund 1.150 männlichen Arbeitnehmer des Wiener Glasergewerbes im Kriegsdienst.

Kriegsschicksale. Eine Zeitzeugin war Karoline Hubeny, Glasermeisterin, nahe des Wiener Raimund-Theaters. Sie erzählte mir viel Schlimmes aus ihrem Leben, kurz bevor sie im Alter von 95 Jahren verstarb. Sie war bei Kriegsbeginn sieben Jahre alt und ging in die erste Klasse zur Schule. Ihre Mutter musste mit der neuen Situation alleine fertig werden. Eben erst ist die Familie umgezogen, in die Wallgasse 6, weil das Haus mit ihrem Geschäft abgerissen werden musste. Da waren noch einige Rückstände zu bezahlen. Sie war schwanger. Ihr Mann, Glasermeister Josef Hubeny, wurde an die russische Front eingezogen. Karoline musste sich nach der Schule um den jüngeren Bruder und das Baby kümmern. Wenn die Mutter fortging, wurden die Kinder eingesperrt. Eingeheizt wurde nur abends, wenn sie wieder da war. Sobald die Kinder eingeschlafen waren, ging sie zu Fuß auf den Naschmarkt einkaufen, damit sie ihnen auf dem Spirituskocher Essen für den nächsten Tag vorbereiten konnte.

Sie hatte wenigstens eine treue Kundschaft – die Rettungsgesellschaft. Die Verwundeten schlugen in den Rettungswägen derart um sich, dass sie manchmal die Wagenfenster einschlugen. Dann fuhren sie in die nahegelegene Wallgasse und die Mutter musste die Scheiben einschneiden. Schnürlgussglas – unvorstellbar heute. Ein Billigprodukt, wie wir es später nur in Kellerfenster verglasten. Frau Hubeny konnte sich noch gut daran erinnern.

Einer der Rettungsmänner der nahen Zentrale am Gürtel war gelernter Glaser. Er half der Mutter, weil er Mitleid mit der schwer geprüften Frau und den kleinen Kindern hatte. Eine kinderlose Tante in Wels wollte Karoline zu sich nehmen um der Mutter das Dasein zu erleichtern. Doch bei aller Mühe und Plage gab sie ihre Kinder nicht her.

Frau Hubeny zeigte mir einmal ein Foto. Darauf ihre Mutter im bodenlangen Rock mit Schürze, in den Händen Hammer und Aushaumesser, vor sich auf zwei „Schrageln“ ein Kellerfenster. Sie war so enttäuscht darüber, von ihrem Mann keine Post zu bekommen. Sie wollte mit dem Bild, das sie nach Russland schickte, darauf aufmerksam machen, was sie alleine zu Hause leisten muss. Es war eine arrangierte Ehe, der Vater brauchte Hilfe in seinem Geschäft, die Mutter, die als schnippisch galt, wurde von ihren adeligen Arbeitgebern entlassen. Liebe war Nebensache.

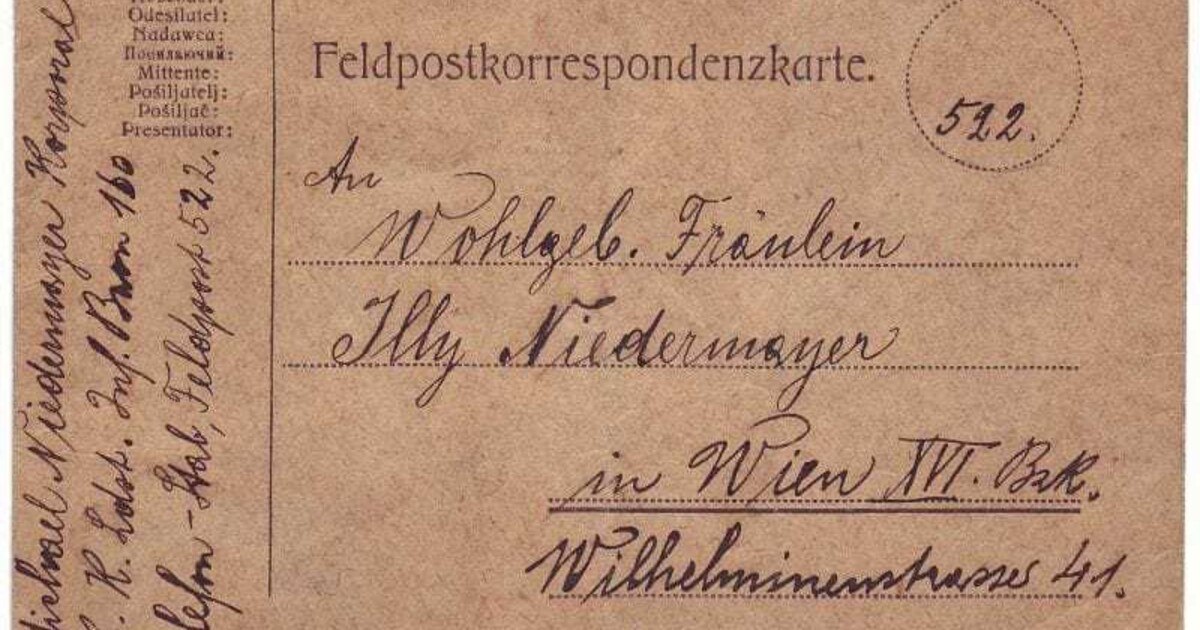

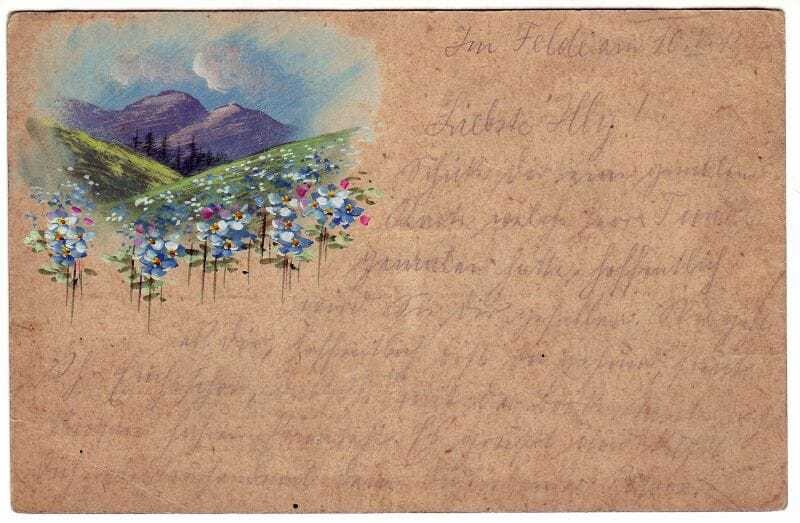

Liebevolle Post bekam dafür meine Mutter von ihrem Vater, Glasermeister Michael Niedermayer aus Ottakring. Zu Kriegsbeginn war sie acht Jahre alt. Ein Kriegskamerad malte für sie ein hübsches Bild auf eine Postkarte. Er sandte sie an seine „Liebste Illy … es grüßt und küsst dich vieltausendmal Dein Dich liebender Papa“. Diese Familie hatte Unterstützung vom 60-jährigen Großvater. Er half in den Betrieben seiner beiden Söhne aus. In den heutigen Glasereien Mager in Wien und May in Krems.

Der 72jährige, weißbärtige Glasermeister Franz Klement aus Wien-Hietzing absolvierte einen vollständigen Sanitäts- und Rettungskurs und unterstützte mit eigener Hand den Transport verwundeter Soldaten. Er half damit auf seine Art.

Kriegsdienst statt Lehre. Große Probleme gab es auch im Lehrlingswesen. Das neue Schulgebäude in der Wiener Mollardgasse wurde in ein Spital umfunktioniert, die Festsäle wurden Krankenzimmer. Der Unterricht wurde nach den Sommerferien um Monate verspätet aufgenommen, dann ging der Unterricht bei den Glasern aber fortlaufend, wenn auch oft eingeschränkt, weiter.

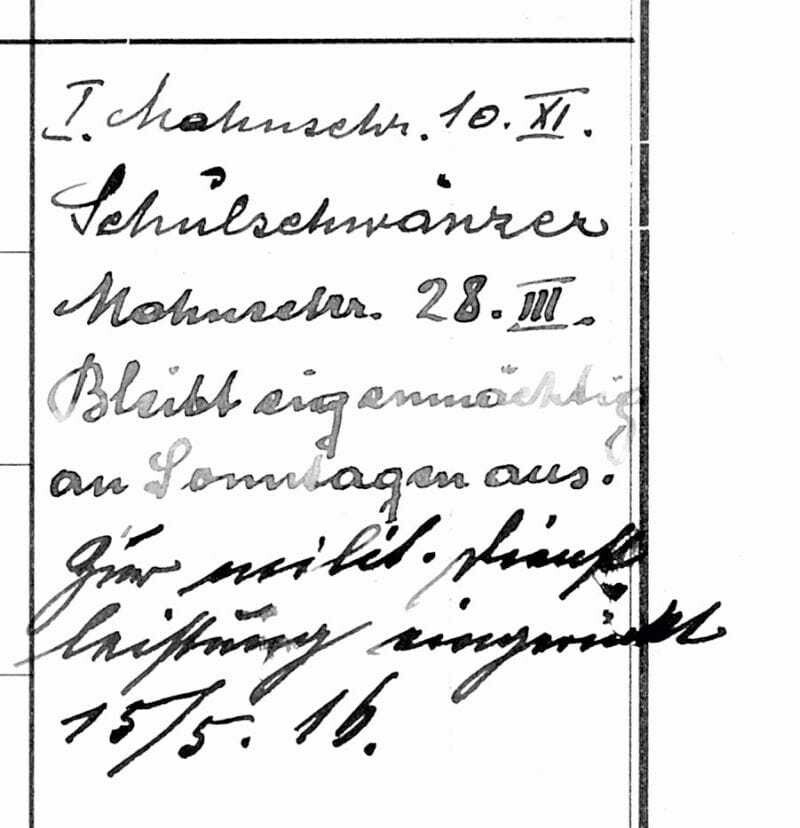

Um den personalreduzierten Betrieben entgegenzukommen, lockerte man die Bestimmungen zur Schulpflicht. Dies wurde von Betrieben wie Schülern weidlich ausgenützt. Die Klassenbücher sind voll von Eitragungen über Mahnschreiben, wie „Kontrollbuchfälschung“, „Schulschwänzer, bleibt eigenmächtig an Sonntagen aus“, „macht in der Schulzeit Krankenbesuche“, „wurde in der Werkstatt verwendet“, „entschuldigt wegen dringender Arbeit für Heer und Kriegsmarine“, und oft auch „zur militärischen Dienstleistung eingerückt“. Verzweifelt wandte sich der damalige Genossenschafts-Vorsteher Heinrich Kreibich an die Meister. Er fürchtete den Untergang der einzigartigen Schule, die bei ihrem Aufbau die Genossenschaft bis fast an den Ruin brachte.

Finanzielle Not. Seit 1912 gab es ein Gesetz, das bei einer Einberufung den Angehörigen ein Unterhaltsbeitrag aus Staatsmitteln zubilligte. Die finanzielle Not war trotzdem groß, Konkurse drohten. Die Genossenschaft gründete bereits am vierten Tag nach der Kriegserklärung einen Kriegs-Unterstützungsfond, wobei eine große Summe durch Ludwig Lobmeyr einfloss. Die Spenden waren segensreich für die Aufrechterhaltung der Betriebe der eingerückten Glaser. Ebenso gründete die „Erste Wiener Spiegelglas-Versicherungsgesellschaft“ einen Fond. Über die Vorgangsweisen dieser beiden eher verfeindeten Organisationen schrieb die Glaserzeitung, wobei auch der unschöne Ausdruck „Reklametrick“ fiel.

Spendenaufrufe gab es unzählige, in allen Schriften aus der Kriegszeit, an alle Personengruppen. Zur Weihnachtszeit wurde besonders eindringlich um Spenden gebeten. Geld wurde gesammelt, „Liebesgaben“ an die Soldaten verteilt. Die Glaser- und Glasschleiferlehrlinge produzierten in der Schule 520 facettierte Taschenspiegel, die an die Verwundeten im Hause übergeben wurden. Lehrer wurden angehalten, von den Schülern Geld für Kriegsanleihen zu sammeln. Die Genossenschaft, die Glasermeister, alle zeichneten Kriegsanleihen und die meisten waren nach dem Krieg bettelarm.

Am Beispiel Hubeny kann man ermessen, wie erbarmungslos das Schicksal sein kann: Als Frau vier Jahre lang ein Neugeborenes und zwei Kleinkinder alleine großziehen, daneben eine Glaserei am Leben erhalten müssen. Der ältere Sohn fürchtete sich vor dem heimkehrenden bärtigen Mann, der sein Vater war. Trotzdem sind beide fesche anständige junge Glasergesellen geworden, bis sie selbst in den Krieg ziehen mussten, nach Stalingrad – und nicht mehr heimkehrten. Die große Schwester Karoline, die schon als kleines Kind Ersatzmutter sein musste, wurde danach, wie viele andere, wider Willen Glaserlehrling, um das Geschäft der kranken Eltern und deren Existenz am Leben erhalten zu können.

Kontakt

Für Fragen und Anregungen zu historischen Glasthemen steht Autorin Elfriede Zahlner gerne zur Verfügung: elfriede.zahlner@gmx.at