Planung, Raum und Zeit

Die Verknüpfung von Raum und Zeit und ihre wissenschaftliche Erforschung faszinierte unterschiedliche Planungsdisziplinen bis heute. In der diesjährigen Real-Corp-Konferenz, die vom 20. bis 23. Mai in Rom stattgefunden hatte, wurde unter dem Motto „Zeiten der Planung“ eben diese Frage thematisiert: Wie gehen Theorie und Praxis der Planung mit dem komplexen Zusammenspiel von Raum und Zeit um?

Fachleute aus aller Welt, vornehmlich aus den Bereichen Stadtplanung, Verkehrsplanung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Architektur, Sozial- und Umweltwissenschaften, Immobilienwirtschaft, GIS, Geodäsie und Fernerkundung, Multimediatechniken usw., diskutierten Projekte und Lösungsansätze zu aktuellen Themen der Stadtplanung, Regionalentwicklung und Informationsgesellschaft. An den vier Konferenztagen standen in Vorträgen, Projektvorstellungen und Workshops Themen wie „Umwelt, Raum und Zeit“, „Langsame oder schnelle Wirtschaft?“, „Zeit und Gesellschaft“, „Bewegung in der Zeit“ und „Wie die Zeit vergeht … die unendliche Geschichte der (Unter-)Entwicklung“ zur Diskussion.

Waren Raum und Zeit bis vor einigen Jahrzehnten noch eng aneinander gekoppelt, so ist mit immer neueren technischen Mitteln die Überwindung von Raum auch unabhängig von Zeit möglich. Mobiltelefonie und Internet machen die räumliche Erreichbarkeit von Personen und Orten vielfach obsolet. Räumliche Distanzen, selbst lokale oder innerstaatliche Destinationen, sind durch einen gut ausgebauten Linienflugverkehr oder durch Schnellverkehrsverbindungen in immer kürzeren Zeitabständen zu überwinden.

Raumplanung verliert als Planungsfaktor gegenüber der Zeit an Bedeutung. Fernandez Mejia, Architekt und vormaliger Präsident der International Society of City and Regional Planners (Isocarp), brachte für die verschiedenen historischen stadtmorphologischen Stadien europäischer Städte den Vergleich des Visionärs und Architekturtheoretikers Cedric Price (1934–2003): die Stadt als Ei. Die frühen Städte lagen – gleich einem gekochten Ei in ihrer Schale – innerhalb einer klar begrenzenden Befestigungsmauer. Mit zunehmender Industrialisierung entwickelte sich die Stadt über ihre engen Grenzen hinaus zu einer ausgedehnten Stadt und also, um in dem Bild zu bleiben, zum Spiegelei. In der modernen Stadt verschmelzen Raum und Funktionen zwischen Zentrum und Umland zusehends, und die Stadt gleicht mehr dem Rührei. Letzteres könnte auch heute noch die räumliche Situation der Städte beschreiben. Funktionen überlagern sich, und Grenzen zwischen Stadt und Umland verlaufen merklich fließender.

Stadt im Untergrund – Zeit für Perspektivenwechsel?

Gleichlaufend mit der räumlichen Ausdehnung werden die verbauten Gebiete zunehmend dichter und Raumressourcen knapper. Eine gedankliche Umorientierung, den unterirdischen Raum als wertvolles Gut zu sehen und stärker als bisher in das Stadtgefüge zu integrieren, scheint fast logisch. Han Admiraal aus den Niederlanden und Antonia Cornaro aus der Schweiz bringen überzeugende Beispiele für sinnvolle und architektonisch durchdachte Lösungen einer „Stadt im Untergrund“. Innerstädtische Industriebrachen, wie sie am Beispiel eines aufgelassenen Hafenindustriegebiets in Rotterdam zeigen, können als Landreserve gewinnbringend verwendet werden. Im Fall der ehemaligen Hafenanlage wurde das Hafenbecken vom Fluss abgetrennt und das Wasser abgepumpt. Im verbleibenden Raum errichtete die Stadt eine Kläranlage. Die fertige Anlage wurde begrünt, ein öffentlicher Park entstand. Durch die Nutzung der unterirdischen Räume konnte eine große attraktive Freifläche für die öffentliche Verwendung geschaffen werden.

In unterirdischen Räumen mehr zu sehen als Fundamentflächen für die oberirdischen Gebäude, Keller- und Abstellflächen oder Servicezonen für die Gebäudetechnik bedarf einer grundlegenden Neuorientierung unseres bisherigen Denkens. Dabei ist das Konzept nicht neu. Historische Beispiele wie die „Yaodongs“ in China, in die Erde abgesenkte Höfe und Behausungen, um sie vor den extremen klimatischen Bedingungen besser zu schützen, zeigen darüber hinaus die Idee des nach oben Sichtbarmachens des unter der Erdoberfläche liegenden Raums.

Die Stadt Helsinki hat als eine der wenigen Städte einen eigenen „Untergrund-Masterplan“. Dies liegt einerseits in der Geologie und andererseits in den bestehenden Strukturen begründet. Riesige ehemalige Atomschutzbunker wurden zu Parkgaragen umgebaut oder neuen Nutzungen zugeführt, zum Beispiel als Schwimmbad. Durch das gesammelte Wissen über den geologischen Aufbau ist es möglich, den Raum unter der Stadt angemessen und reich an Möglichkeiten zu nutzen. Das zeigt, dass die sinnvolle Nutzung von unterirdischem Raum nicht allein der Verwendung, sondern auch eines aktivem Flächenmanagements bedarf.

Zeiten der Stadt – Stadtzeitpolitik in Italien

Die diesjährige Corp-Konferenz zum Thema „Zeit“ gerade in Italien zu veranstalten stellt eine interessante Verbindung her zu den Bemühungen Italiens, seit den Achtzigerjahren „Zeitpolitik“ in die Stadt und Raumplanungskonzepte einfließen zu lassen. Marco Mareggi vom Politechnico in Mailand zählt seit Anbeginn zu den aktiven Akteuren bei der Umsetzung zeitpolitischer Maßnahmen. In seinem Vortrag berichtet er über die Erfahrungen im Italien der vergangenen 25 Jahre. Zeitpolitik zielt grundsätzlich darauf ab, die zeitliche Lebens- und Alltagsqualität beziehungsweise den „Zeitwohlstand“ von Menschen zu verbessern. Die zeitliche Gestaltung des Alltags hängt stark von den gesellschaftlich vorgegebenen Zeitstrukturen vor Ort – etwa Erwerbsarbeitszeiten, Öffnungszeiten, Fahrpläne, Kinderbetreuungs- und Schulzeiten – ab. Überlagerungen von einander differierenden zeitlichen Vorgaben und unterschiedlichen Geschwindigkeiten erschweren es dem Einzelnen, seinen Alltag zu bewerkstelligen. Persönliche Anstrengungen zur Verbesserung des Zeitmanagements greifen aber zu kurz. Daher ist Zeitpolitik vor allem auch eine kommunalpolitische Aufgabe. Italien ist innerhalb der Europäischen Union jenes Land, in dem die Gestaltung der kommunalen Zeitpolitik unter dem Begriff „tempi della città“ („Zeiten der Stadt“ bzw. „Stadtzeiten“) seinen Anfang genommen hat und in der Praxis auch am weitesten verbreitet ist. Dort ist Zeitpolitik seit 2000 gesetzlich verankert und zu einem umfassenden Gestaltungsansatz avanciert. In vielen italienischen Kommunen wurden Zeitbüros eingerichtet und in einigen Städten Raumordnungs- und Flächenwidmungspläne durch sogenannte Zeitordnungspläne ergänzt.

Die Stadt der Zukunft sehen – 3-D und Virtual Reality

Jenen Personen, die nicht aus dem direkten Umfeld der Planung kommen und mit der Bildersprache von Karten und Plänen weniger vertraut sind, sollen Unterstützungstools einen leichteren Zugang zu Planungsprozessen und räumlichen Maßnahmen ermöglichen. Die Entwicklungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) ermöglichen inzwischen eine breite Palette an Werkzeugen zur Aufbereitung von Daten sowie Visualisierung und interaktiven Bearbeitung von Informationen. Das Projektteam des EU-Projekts urbanAPI (Interactive Analysis, Simulation and Visualisation Tolls for UrbanAgile Policy Implementation) zum Beispiel entwickelt ein ICT-Tool, das in drei räumlichen Szenarien der Planung eingesetzt werden kann: erstens auf Stadtteilebene; 3-D-Visualisierung als Unterstützung während direkter Diskussion mit Entscheidungsträgern und in der Phase der Abstimmung von Planungen. Zweitens mobile, GSM-basierte Applikationen zur Analyse und Veranschaulichung sozialökonomischer Strukturen auf der Ebene der Stadt. Und schließlich auf der Ebene der Stadtregion ein Tool zur Simulierung von Städtewachstum, -schrumpfung und demografischen Veränderungen.

Zahlreiche ähnliche auf der Konferenz vorgestellte Projekte zeigen den internationalen Trend, sowohl innerhalb beteiligter Fachdisziplinen als auch gegenüber betroffenen Nutzern Planungsprozesse und Planungsentscheidungen transparenter und verständlicher zu kommunizieren. Als neues Instrument der Partizipation hat sich in den vergangenen Jahren Augmented Reality besonders etabliert.

Die Stadt gehört uns allen – Tools und Games

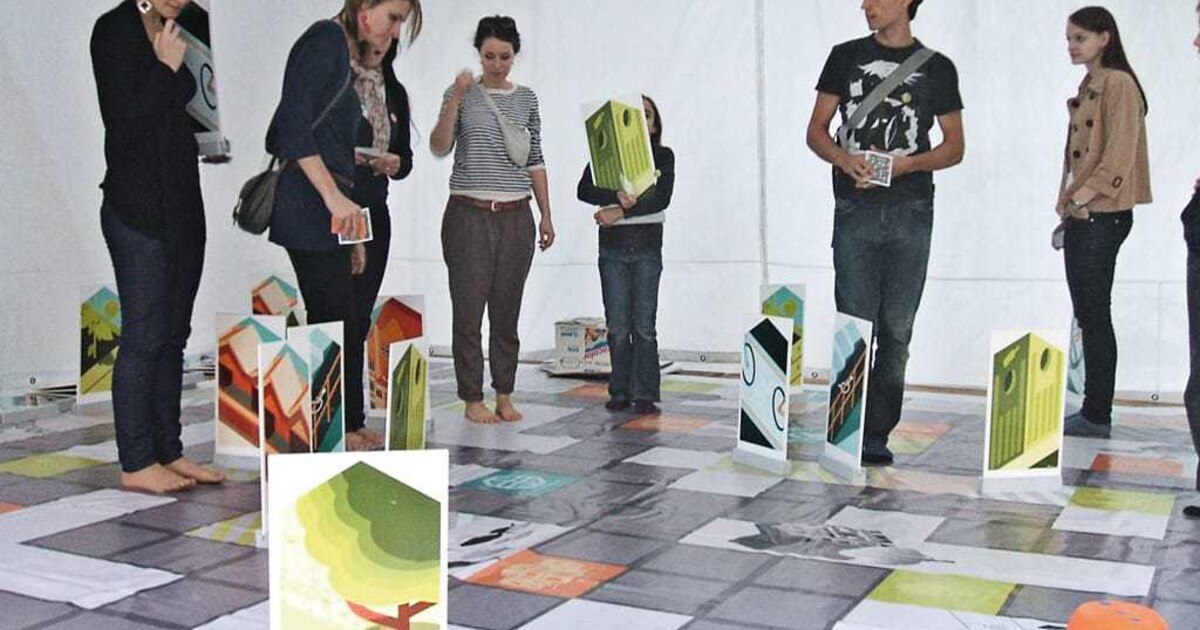

Eine eher neuere Tendenz, inzwischen von vielen universitären Stadt- und Raumplanungsinstituten aufgegriffen, ist die Entwicklung von interaktiven Spielen zur partizipativen Erprobung von Planungs- und Veränderungsprozessen. Auch wenn diese generationenübergreifend gleich positiv angenommen werden, gelingt es bei Kindern und Jugendlichen dadurch besonders gut, sie auf diese Weise für Themen der Stadtplanung zu begeistern. Am Institut für Computergestützte Methoden der Stadt- und Regionalplanung der HafenCity-Universität Hamburg beschäftigt man sich intensiv mit der Entwicklung von Spielen als eigenes Vermittlungsinstrument für alle Generationen. Auf der Konferenz wurde ein von Eszter Tóth entwickeltes Spiel für Jugendliche mit dem Namen „Pop-up Pest“ vorgestellt. Das Spiel wurde in Budapest mehrmals mit Jugendlichen unterschiedlicher Altersgruppen gespielt und wird direkt im Stadtraum aufgebaut. In drei Gruppen aufgeteilt, haben die Spieler die Aufgabe, den Verkehr in der Stadt zu verbessern, für mehr Grünraum zu sorgen und eine Reihe von kulturellen Aktivitäten zu initiieren. Ziel des Spiels ist es, den Stadtraum aus einer Planungsperspektive heraus kennenzulernen, seine Qualitäten und Defizite aufzuspüren und die komplexen Aushandlungs- und Kommunikationsprozesse selbst zu erproben.

Stadt im Spiegel von Klimaveränderung und Sozialdemografie

Bisherige Klimastudien und Erfahrungen mit Hitzeperioden in Europa während der vergangenen Jahre zeigten, dass ältere Personen übermäßig stark von Klimaveränderungen und den damit einhergehenden Hitzewellen betroffen sind. Um die Auswirkungen rechtzeitig zu erkennen und möglichst im Vorfeld Strategien und vorbeugende Maßnahmen entwickeln zu können, wird an Analyseinstrumenten und Vorhersagemodellen gearbeitet. So erwarten sich zum Beispiel die Autorinnen der Studie „Linking Demographic and Spatial Data for a Successful Stakeholder Process in Climate Change Protection Projects –The Case Study of Leoben/AT“ (Martina Jauschneg, Britta Fuchs, Mandy Schönemann) durch die Überlappung von Daten der Stadt- und Baustruktur, der Grün- und Freiräume, der Mobilitäts- und Umweltdaten mit demografischen Daten ein maßgeschneidertes Analysetool zur Korrelation räumlicher und sozialer Stadtstrukturen. Das Modell wurde gemeinsam mit Stakeholdern für die Stadt Leoben erarbeitet und erprobt. In der Fallstudie konnte der Zusammenhang zwischen baulich-freiräumlicher und demografischer Verteilung transparent gemacht werden. Auf der Basis dieser Ergebnisse könnten nun in einem Diskussions- und Beteiligungsprozess wirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen überlegt werden.

Stadt und Land im Klimawandel standen bei der diesjährigen Konferenz ausführlich und mit zahlreichen internationalen Beiträgen zur Diskussion. Bevorstehende Herausforderungen wie Veränderungen in der Landnutzung und drohende Überschwemmungen in Küstengebieten sowie Strategien zur Anpassung wurden erörtert.

Die Stadt in Bewegung – Raum-Zeit-Modelle

Erste Ansätze zeitgeografischer Studien gab es schon Anfang der Siebzigerjahre. Die Zeitgeografie beschreibt die Bewegung der Individuen in Raum und Zeit. Ein zentrales Modell, auf das auch in weiterer Folge immer wieder zurückgegriffen wurde, ist das Raum-Zeit-Aquarium von Torsten Hägerstrand aus dem Jahr 1970. In seinem Vortrag „What about people in Regional Sciences?“ hat Hägerstrand 1970 erstmals eingefordert, „Zeit“ als dritte Dimension für menschliches Handeln in die räumliche Planung zu integrieren. Die Bewegung des Menschen wird in einem dreidimensionalen Modell demonstriert, wobei der Raum als zweidimensionale Karte dargestellt und die zeitliche Dimension in der vertikalen Z-Achse ergänzt wird. Je nach Geschwindigkeit, mit der sich ein Individuum bewegt, ist die Steigung in Richtung der Z-Achse vertikal (Stillstand an einem Ort), stark ansteigend (geringe Bewegung) oder eine flache Gerade (schnelle Bewegung).

Bewegungsradius und Geschwindigkeit sind von äußeren Faktoren abhängig und unterliegen bestimmten Beschränkungen. Fähigkeitsbeschränkungen ergeben sich aus vorhandenen oder nicht vorhandenen physischen und psychischen Möglichkeiten und Bedürfnissen des Individuums (körperliche Voraussetzungen, vorhandene Transportmöglichkeiten, maximal mögliche Geschwindigkeiten usw.). Zeitpunkt und Ort miteinander zu koordinieren und aufeinander abzustimmen ist wiederum eine Voraussetzung, um andere Menschen zu treffen. Die autoritativen Zwänge ergeben sich dadurch, dass bestimmte Orte gezwungenermaßen aufgesucht werden müssen (Arbeitsplatz, Schule, Ämter usw.) oder Gebiete nur für eine bestimmte Gruppe zugänglich sind. Speziell in der Informationstechnologie ist die Entwicklung inzwischen so weit fortgeschritten, dass Raum-Zeit-Modelle aus vorhandenen Daten vergleichsweise einfach am Computer simuliert und dargestellt werden können. Verwendung finden diese Modelle heute in verschiedenen navigations-, mobilitäts- oder raumbasierten Informationssystemen. Eine rasante Entwicklung auf dem Gebiet der Informationssysteme gab es in den vergangenen Jahren mit Echtzeitdaten.

Die Stadt anderswo – Herausforderungen für Megacitys

Neben Vortragenden aus Österreich, Deutschland und Italien waren auch außereuropäische Länder gut vertreten. Teilnehmer aus Russland berichteten über die planerischen Herausforderungen, die sich für die elf russischen Städte stellen, die für den Fifa-Weltcup 2018 ausgewählt worden sind. Megacitys wie Kairo sehen sich gemeinsam mit vielen asiatischen Städten mit Problemen auf mehreren Ebenen konfrontiert: einem rapiden Städtewachstum, Bevölkerungszuwachs, dem Verlust von fruchtbarem Land und zunehmender Wasser- und Luftverschmutzung. Thematisiert wurde darüber hinaus das Abfallmanagement in Indien, eine zentrale Herausforderung indischer Großstädte. Aus China wurde über Projekte in Schanghai und dessen Entwicklung in den suburbanen Zonen berichtet, aber auch über neuere Partizipationstendenzen durch die Nutzung sozialer Medien. In den USA stehen ähnlich wie im mitteleuropäischen Raum die Integration verschiedener sozialer Gruppen und Generationen innerhalb der Stadt und Methoden und Werkzeuge zur Partizipation im Fokus der Forschung. Vorträge aus Australien hatten den Umgang mit dem Klimawandel in der räumlichen Planung und die Schaffung von leistbaren Wohnungen zum Thema.

Räumliche Diskontinuität und Wirtschaft

Auch das Thema Wirtschaft sowie regionaler und territorialer Wettbewerb durfte in der Diskussion nicht fehlen. Dabei stand unter anderem die Stärkung der Wirtschaft in Gebieten abseits der großen Städte im Fokus der Debatten. Heini Staudinger, innovativer Unternehmer und Schuhproduzent in einer von starker Abwanderung betroffenen ländlichen Region des Waldviertels, berichtete über seine Probleme als Unternehmer mit geltenden Wirtschafts- und Finanzmodellen. Verstärkter Wettbewerb und der Druck zu maximaler räumlicher Flexibilität führt aber auch zu einer räumlichen Diskontinuität, die mit Veränderungen in Raum und Zeit einhergeht. Eine permanente Zunahme versiegelter Flächen für den Straßenbau, für riesige Flughäfen und für die Verkehrsinfrastruktur allgemein ist die Folgeerscheinung maximaler Zeitflexibilität und räumlicher Mobilität. Flächen werden immer rascher wechselnden Nutzungen zugeführt. Betriebsflächen, Werkshallen und Büros werden von Unternehmen inzwischen häufiger gemietet oder über Leasingverträge für befristete Zeiträume angemietet, damit das Unternehmen am globalen Markt konkurrenzfähig bleibt und sich eine maximale Mobilität bewahrt. Diese Diskontinuität von Raumverwendung bewirkt eine flexible, gleichsam „verflüssigte“ Raumnutzung und stellt neue Anforderungen an Gebäude- und Flächennutzungskonzepte.

Temporäre Räume

Ein anschauliches Beispiel beschleunigter Raumnutzung bot der Veranstaltungsort selbst. Um den Ort temporär für die Veranstaltung zu erweitern, wurden im Garten zwei Pavillons aus aufblasbaren Bauelementen aufgebaut. Die Ideen zu dieser pneumatischen Konstruktion (pneumocell), die sich wie riesige Legosteine zu verschiedenen Konfigurationen zusammenbauen lässt, stammt vom Wiener Architekten Thomas Herzig. Während der Konferenz wurden diese als zusätzliche Vortragsräume für die parallel stattfindenden Tagungseinheiten genützt.

REAL-CORP-Konferenzen finden seit 1996 jährlich statt. Wie gewohnt ist der komplette Tagungsband mit fast 1.500 Seiten und etwa 175 Präsentationen und moderierten Diskussionen auf der Konferenzwebsite online verfügbar und frei zugänglich.