Die erste Meisterin

Elisabeth Peyfuß lernte das Tischlerhandwerk in einer Zeit, in der das für Frauen in Österreich noch absolut ungewöhnlich war.

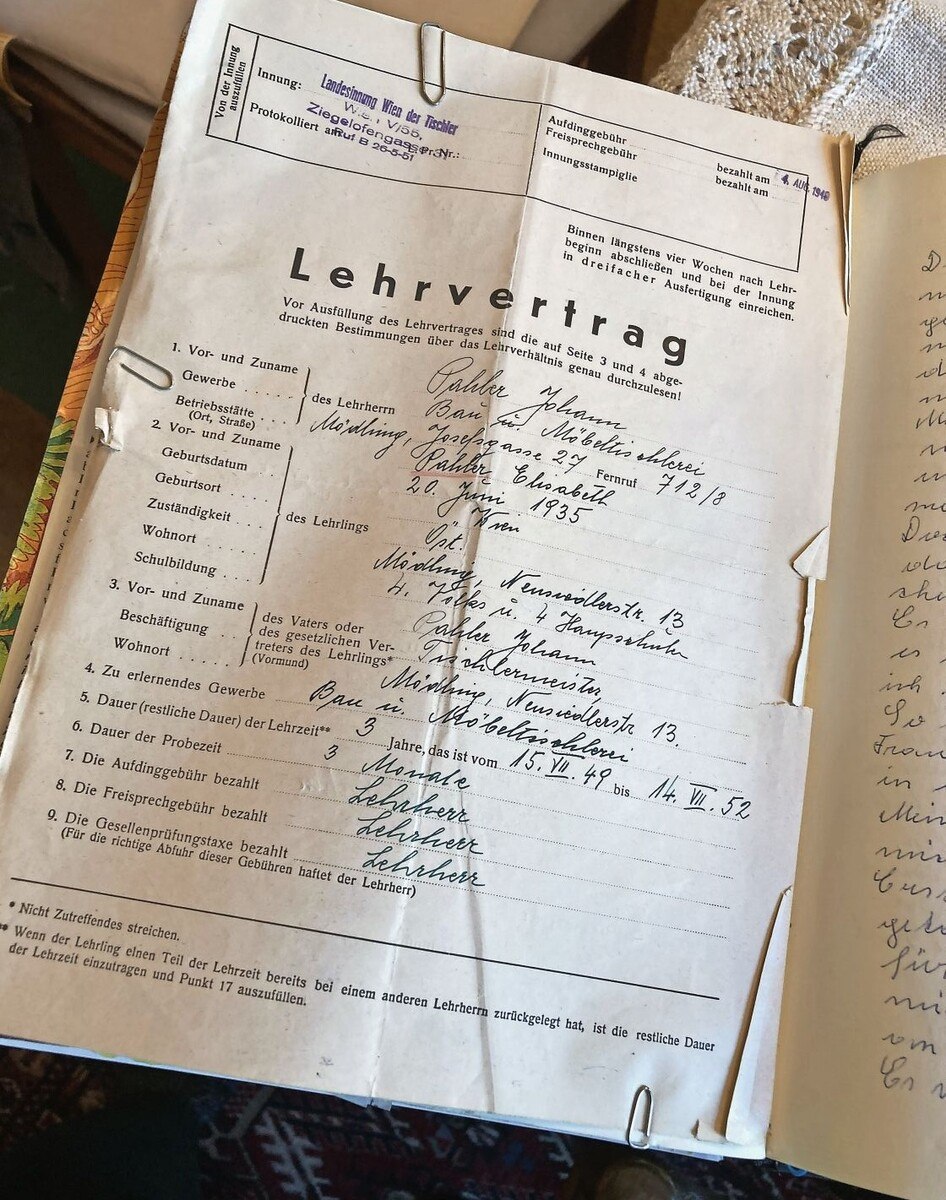

Auch wenn Frauen heute im Tischlerhandwerk nach wie vor in der Minderzahl sind, werden doch weibliche Lehrlinge, Meister*innen und Betriebsführer*innen immer mehr zur Selbstverständlichkeit. In den 1940er- und 1950er-Jahren sahen die Dinge allerdings ganz anders aus. Eine Frau, die das Tischlerhandwerk erlernen wollte, war mehr als ungewöhnlich und stieß in vielerlei Hinsicht an Grenzen. Elisabeth Peyfuß, damals trug die Niederösterreicherin noch ihren Mädchennamen Pahler, ließ sich davon allerdings nicht abhalten. Aus Ermangelung eines männlichen Nachfolgers bereitete sie sich darauf vor, in die Fußstapfen ihres Vaters Johann zu treten, der eine Bau- und Möbeltischlerei in Mödling führte. Schon kurz nach Beginn der Lehrzeit 1949 entdeckte sie die Freude am Handwerk, die Kund*innen und Kolleg*innen bescheinigten ihr zudem großes Geschick und viel Gespür. “Ich war bereits die fünfte Generation in unserer Familie, die sich der Tischlerei verschrieb, mein Enkel ist der sechste, der das Handwerk erlernt hat. Und mir hat die Arbeit gleich Spaß gemacht, auch wenn es im ersten Schritt nicht meine eigene Entscheidung war. Aber es war die richtige Wahl, in weiterer Folge auch für mein privates Leben”, erinnert sich die Niederösterreicherin zurück.

© Gudrun Haigermoser

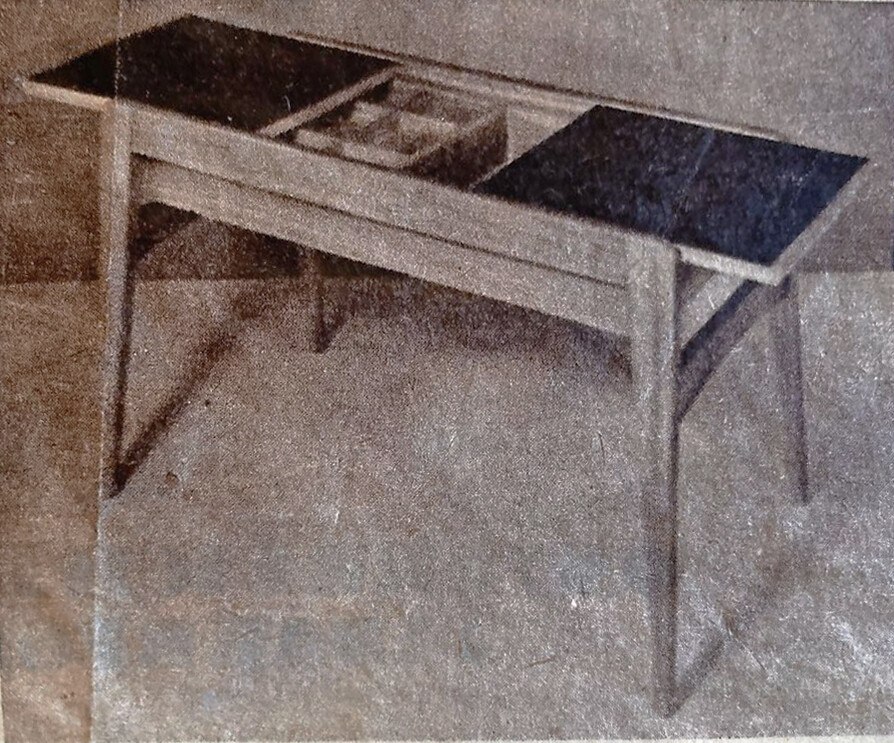

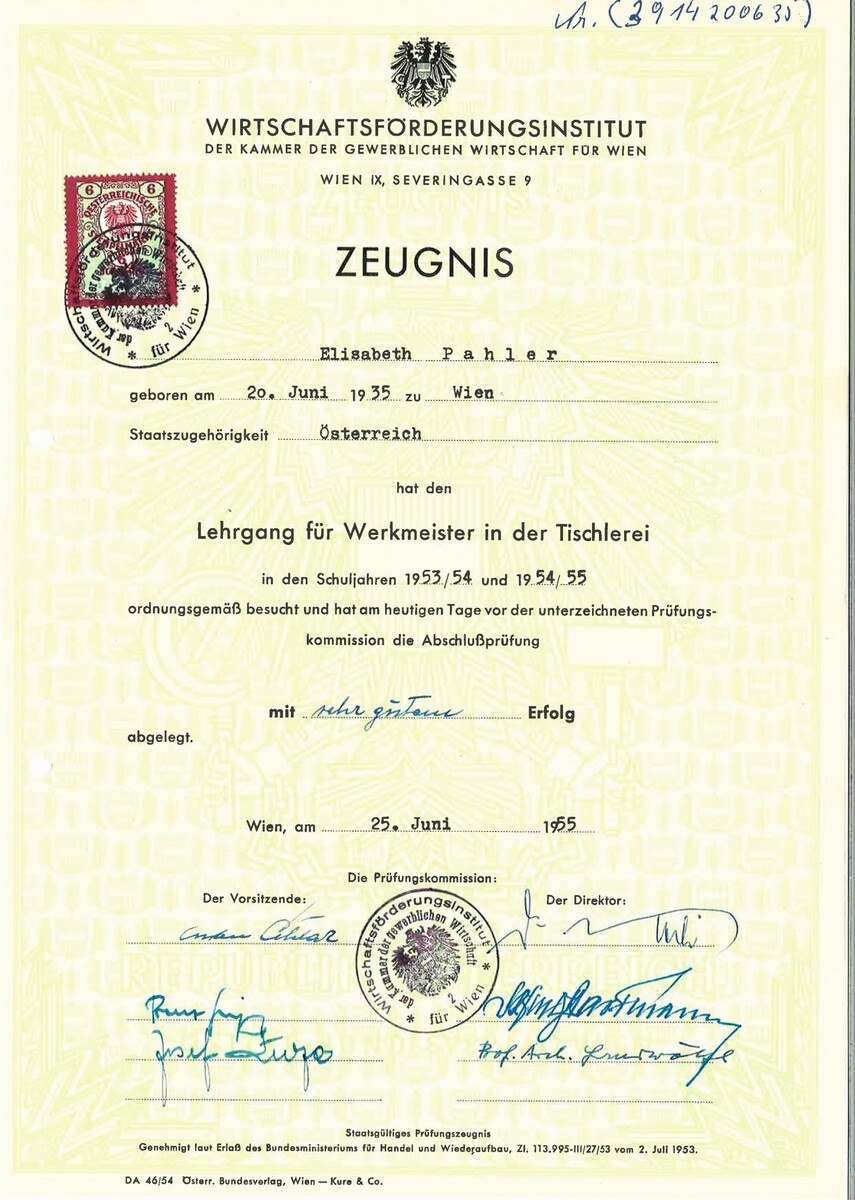

Die Frage, ob man als Frau überhaupt in einem klassischen Männerberuf arbeiten darf, stand damals am Anfang der Berufswahl. “Eine Tischlerin war nicht nur nicht üblich, sondern quasi unvorstellbar. Es gab zwar Frauen, die in Fabriken gearbeitet haben, aber keine Handwerkerinnen”, erzählt Elisabeth Peyfuß. War es in der praktischen Ausbildung nicht immer leicht, so gefiel der angehenden Tischlerin der wöchentliche Besuch der Berufsschule umso mehr: “Ich konnte mich gut integrieren und auch mein Selbstbewusstsein war groß. So wurde ich von meinen Mitschülern ebenso wie von meinen Arbeitskollegen schnell akzeptiert, Anzüglichkeiten waren überhaupt kein Thema. Und die Lehrer*innen waren von meinem handwerklichen Talent und meiner schulischen Leistung sowieso begeistert.” So absolvierte sie auch die Gesellenprüfung im Oktober 1952 mit ausgezeichneten Noten, von 1953 bis 1954 besuchte sie den “Lehrgang für Werkmeister der Tischlerei” in der Berufsschule im 15. Bezirk in Wien, jeden Abend neben dem Beruf. Der Lohn für diese anstrengende Zeit war der Abschluss der Meisterprüfung mit sehr gutem Erfolg im Juni 1955. Ihr Meisterstück, ein Nähtisch mit raffinierten Details, hat Elisabeth Peyfuß heute noch in Verwendung. Und auch das Gesellenstück – ein Kasten – lebte lange weiter, zuletzt als Bestandteil eines selbstgebauten Schreibtisches.

© Gudrun Haigermoser

Weder kann man sich heute die damaligen Bedingungen für Frauen noch die Arbeitssituation in einer Tischlerei vorstellen. “Es gab quasi nur Kleintischlereien. Jeder hat alles gemacht, von Fenstern, Türen und Böden über Möbel aller Art bis hin zu Restaurierungen, z. B. von Biedermeiermöbeln. Und von einer Automatisierung waren wir ganz, ganz weit weg”, berichtet die heute 86-Jährige, die sich an jedes Detail erinnert: “Alles wurde mit der Hand gemacht, ich habe sogar das Holz selbst entrindet. Es gab keine Kunststoffe oder vorgefertigten Elemente und ich musste viele schwere Dinge heben.” Auch bei Maschinen und Werkzeugen war man auf das Wesentliche beschränkt: eine Kreissäge, eine Abricht- und eine Bandsäge gab es zwar, elektrische Bohrmaschinen waren vor 60 Jahren allerdings Zukunftsmusik. Man arbeitete mit Bohrwinden, also händischen Kurbelbohrmaschinen – und von Entstaubungsanlagen oder Ähnlichem war sowieso noch keine Rede.

© Gudrun Haigermoser

Auch die Platten wurden nicht maschinell produziert bzw. zugekauft, sondern selbst hergestellt und die Kanten von Hand bearbeitet. Nach dem Zuschnitt wurden die Hartholz-Platten mit Schraubzwingen auf Böcken befestigt, mit Leim bestrichen, mit einem dünnen Weichholzfurnier belegt und mit “Sprießeln” befestigt. Je nachdem, in welcher Stärke die Platte benötigt wurde, wurde der Vorgang wiederholt und das Ganze dann einige Tage zum Trocknen stehen gelassen. Danach wurde das Weichholzfurnier mit einem Hobel gleichmäßig abgeschliffen. Zur Finalisierung wurde in den Hobel ein Zahnmesser eingespannt und links und rechts gezahnt, damit keine blanken Stellen übrig blieben. Danach landete die Platte wieder auf dem Bock zur Endkontrolle, ein Nachleimen oder Aufstechen von Blasen o. Ä. waren ein übliches Prozedere. “Der Plattenzuschnitt und die Bearbeitung waren eine irrsinnige Arbeit, das wäre heute nicht mehr finanzierbar. Und es ist auch viel an handwerklichem Wissen verloren gegangen”, so die Tischlermeisterin.

Ich war eine Vorreiterin in Sachen Materialkombination.

“Es gab einen händischen Schleifapparat, der wog an die fünf Kilo. Das lange Arbeiten damit war für mich mit meinen damals 53 Kilo Körpergewicht ein ziemlicher Kraftakt. Aber ich habe Furniere fein geschliffen und im Anschluss poliert. Die Politur hat sich dann sehr lange auf meinen Händen gehalten”, erzählt Elisabeth Peyfuß lachend. Den Holzeinkauf bewältigte man zu Fuß mithilfe eines selbstgebauten Handwagens, der Holzbedarf wurde “im Kopf” berechnet. Verarbeitet wurden Hölzer “quer durch die Bank” wie Fichte, Buche, Föhre, Eiche und Zirbe.

© Gudrun Haigermoser

1958, nach der Geburt des ersten von drei Kindern, arbeitete Elisabeth Peyfuß noch ein paar Monate in der Werkstatt, legte dann aber eine Pause ein. Und eine Rückkehr in den Betrieb war der Tischlerin danach wegen unvorhersehbarer privater Ereignisse nicht mehr möglich. Die Bewerbungen bei anderen holzverarbeitenden Betrieben waren leider erfolglos – man traute der jungen Frau trotz entsprechender Ausbildung und Erfahrung nicht zu, diese “schwere Arbeit” verrichten zu können. Dennoch bewahrte sie sich ihre Freude am Handwerk, brachte das Erlernte zum Beispiel beim Umbau des eigenen Hauses ein. “Ich habe Türen eingemauert, Fliesen verlegt, die Badewanne eingebaut und natürlich sehr viele Möbel selbst gemacht.” Bei den Schlafzimmerkästen griff sie zum Beispiel auf die ersten damals erhältlichen beschichteten Holzpaneelplatten zurück und baute als Besonderheit Glastüren ein: “Ich war eine Vorreiterin in Sachen Materialkombination.” (yr)

-

© Gudrun Haigermoser -

© Gudrun Haigermoser -

© Gudrun Haigermoser