Risikobeurteilung von Einscheiben-Sicherheitsglas

Der Spontanbruch einer Verglasung stellt eine Gefährdung dar, die schwierig einzuschätzen ist. Zur neutralen Beurteilung haben Schweizer Branchenverbände eine Risikobeurteilung für Vertikalverglasungen mit thermisch vorgespannten Einscheiben-Sicherheitsgläsern erarbeitet.

Für Bauherr*innen, Planer*innen und Unternehmer*innen ist es schwierig, die Gefahr eines Spontanbruchs einer Verglasung einzuschätzen. Aufgrund der Überschätzung der Gefährdung werden oft Maßnahmen vorgesehen, die nicht angemessen sind. Die Wahrscheinlichkeit, mit der bei Einscheiben-Sicherheitsgläsern (ESG) mit einem Spontanbruch gerechnet werden muss, ist vergleichsweise gut bekannt. Komplexer gestaltet sich die Beurteilung der Gefährdung von Personen durch die bei einem Spontanbruch herunterfallenden Bruchstücke des Glases.

Zur neutralen Beurteilung haben unter der Leitung des Fachverbands Metaltec Suisse die weiteren Schweizer Branchenverbände SIGAB, SFV, SZFF, FFF und BFU eine Risikobeurteilung für Vertikalverglasungen mit thermisch vorgespannten Einscheiben-Sicherheitsgläsern erarbeitet.

Pro zehn Tonnen Glas ist mit einem Spontanbruch zu rechnen. Durch die Heißlagerung kann diese Wahrscheinlichkeit auf einen Spontanbruch pro 400 Tonnen Glas reduziert werden.

Im Widerspruch zum Sprachgebrauch ist der Spontanbruch eines Glases nicht spontan, sondern die Folge einer Einwirkung. Gut bekannt ist der Glasbruch aufgrund von Nickelsulfid-Einschlüssen. Bei der Glasherstellung bilden sich aus Nickel und Schwefel sogenannte Nickelsulfidkristalle. Die Umwandlung der Kristalle von der Alpha- in die Beta-Kristallisationsform führt zu einer Volumenvergrößerung von rund vier vier Prozent und damit zu einer Störung des Spannungsgleichgewichts. Bei Umgebungstemperatur dauert dieser Prozess oft sehr lange, er kann jedoch durch eine Heißlagerung, den Heat-Soak-Test, beschleunigt werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Spontanbruchs aufgrund von Nickelsulfid-Einschlüssen ist relativ genau bekannt. Pro zehn Tonnen Glas ist mit einem Spontanbruch zu rechnen. Durch die Heißlagerung kann diese Wahrscheinlichkeit auf einen Spontanbruch pro 400 Tonnen Glas reduziert werden.

Bei der Risikobeurteilung für ESG mit Heat-Soak-Test wurde davon ausgegangen, dass Nickelsulfid-Einschlüsse nur bei etwa zehn Prozent die Ursache eines Bruchs sind und der weitaus größte Anteil den weiteren Ursachen zuzuordnen ist.

Untersuchungen der Schadenfälle der letzten 15 Jahre haben gezeigt, dass Spontanbrüche von Einscheiben-Sicherheitsgläsern nicht nur auf Nickelsulfid-Einschlüsse zurückzuführen sind. Zu den Schadenursachen zählen unter anderem Vorschädigungen an Glaskanten, ungenügende Lagerungen/Klotzungen, Glas-Metall-Kontakte, Zwängungen beim Einbau oder Setzungen von Bauteilen.

Basierend auf diesen Untersuchungen wurde bei der Risikobeurteilung für Einscheiben-Sicherheitsglas mit Heat-Soak-Test davon ausgegangen, dass Nickelsulfid-Einschlüsse nur bei etwa zehn Prozent die Ursache eines Bruchs sind und der weitaus größte Anteil den weiteren Ursachen zuzuordnen ist. Diese Grundannahme ist jedoch konservativ. Bei Einscheiben-Sicherheitsgläsern ohne Heißlagerung ist die Bruchwahrscheinlichkeit aufgrund von Nickelsulfid-Einschlüssen maßgeblich größer, die weiteren Bruchursachen bleiben absolut betrachtet jedoch gleich groß. Bei ESG ohne Heat-Soak-Test ist die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs aufgrund von Nickelsulfid-Einschlüssen dominierend. Durch die Berücksichtigung der weiteren Bruchursachen sind alle Lagerungsarten abgedeckt. Die Risikobeurteilung ist darum auch auf zwei- und dreiseitig oder punktgehaltene Verglasungen anwendbar.

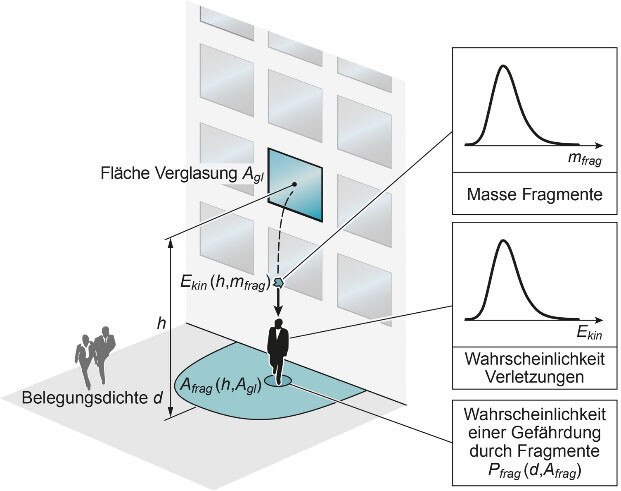

Bei einem Glasbruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas in meist kleine Bruchstücke (Krümel). Für Personen, die sich bei einem Glasbruch auf Verkehrsflächen unterhalb von Verglasungen aufhalten, besteht ein Verletzungsrisiko. Die Dichte und die Dauer der Personenbelegung auf der Verkehrsfläche sind für die Risikobeurteilung von zentraler Bedeutung. Weil für die Risikobeurteilung die durchschnittliche jährliche Belegungsdichte massgebend ist, wird die Personenbelegung subjektiv oft massiv überschätzt. Aufgrund von Modellrechnungen mit unterschiedlichen Personenbelegungen wurden für die Verkehrsflächen unterhalb von Vertikalverglasungen vier typische Kategorien festgelegt. Die Kategorien beschreiben Bereiche, die selten oder gelegentlich durch Personen belegt sind (Kategorie 0: beispielsweise Grünflächen ohne Spielplätze, Gebäudeumgebungen ohne häufig benutzte Gehwege), bis hin zu Verkehrsflächen, die ganzjährig aussergewöhnlich hohe Personenfrequenzen aufweisen (Kategorie III: beispielsweise Zugänge von Hauptbahnhöfen).

Mit zunehmender Fläche eines Glases ist üblicherweise auch eine größere Glasdicke erforderlich. Mit der Glasgröße ist darum eine nicht lineare Zunahme des Glasgewichts verbunden. Je mehr Glasmasse verbaut wird, desto größer ist zudem die Wahrscheinlichkeit eines Nickelsulfid-Einschlusses oder einer weiteren Bruchursache. Im Weiteren nehmen mit zunehmender Glasgröße auch die bei einem Glasbruch entstehende Menge der Bruchstücke und deren Streuweite zu. Neben der Personenbelegung ist die Glasgröße der zweite zentrale Parameter der Risikobeurteilung.

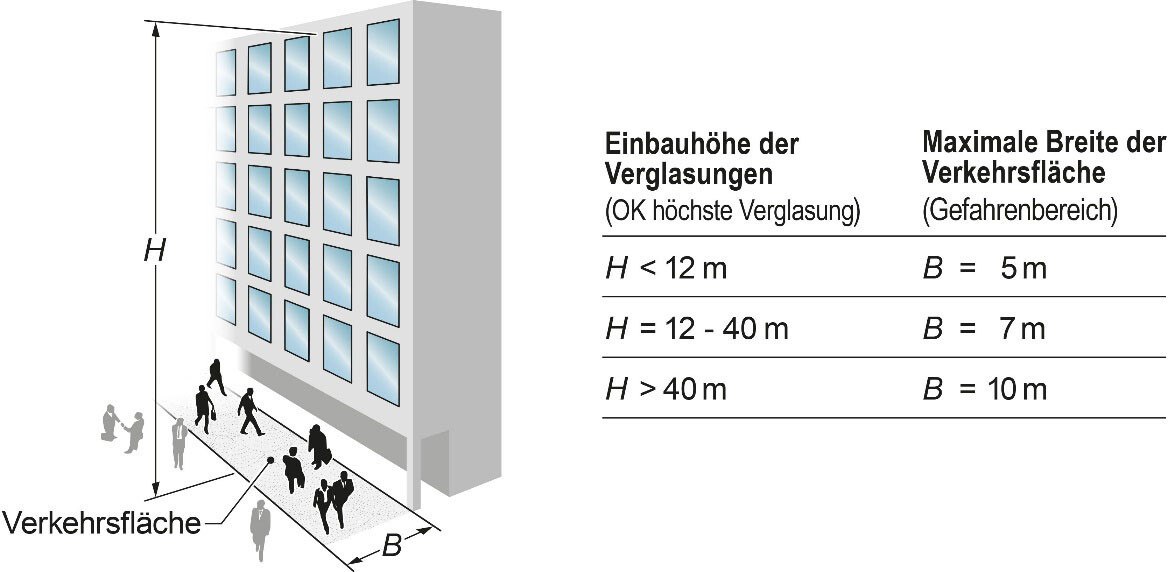

Das Verletzungsrisiko für Personen unterhalb von Vertikalverglasungen nimmt mit zunehmender Höhe der Verglasung ebenfalls zu. Weil mit der Höhe sowohl die Streubreite der Glasfragmente als auch deren Fallgeschwindigkeit zunimmt, und weil auch die Wahrscheinlichkeit eines Glasbruchs bei großen Fassadenhöhen mit zahlreichen Gläsern steigt, ist das Verletzungsrisiko exponentiell von der verglasten Gebäudehöhe abhängig. Für die Beurteilung von Vertikalverglasungen mit unterschiedlich grossen Einzelgläsern über die Einbauhöhe ist immer das grösste Einzelglas über der Verkehrsfläche massgebend.

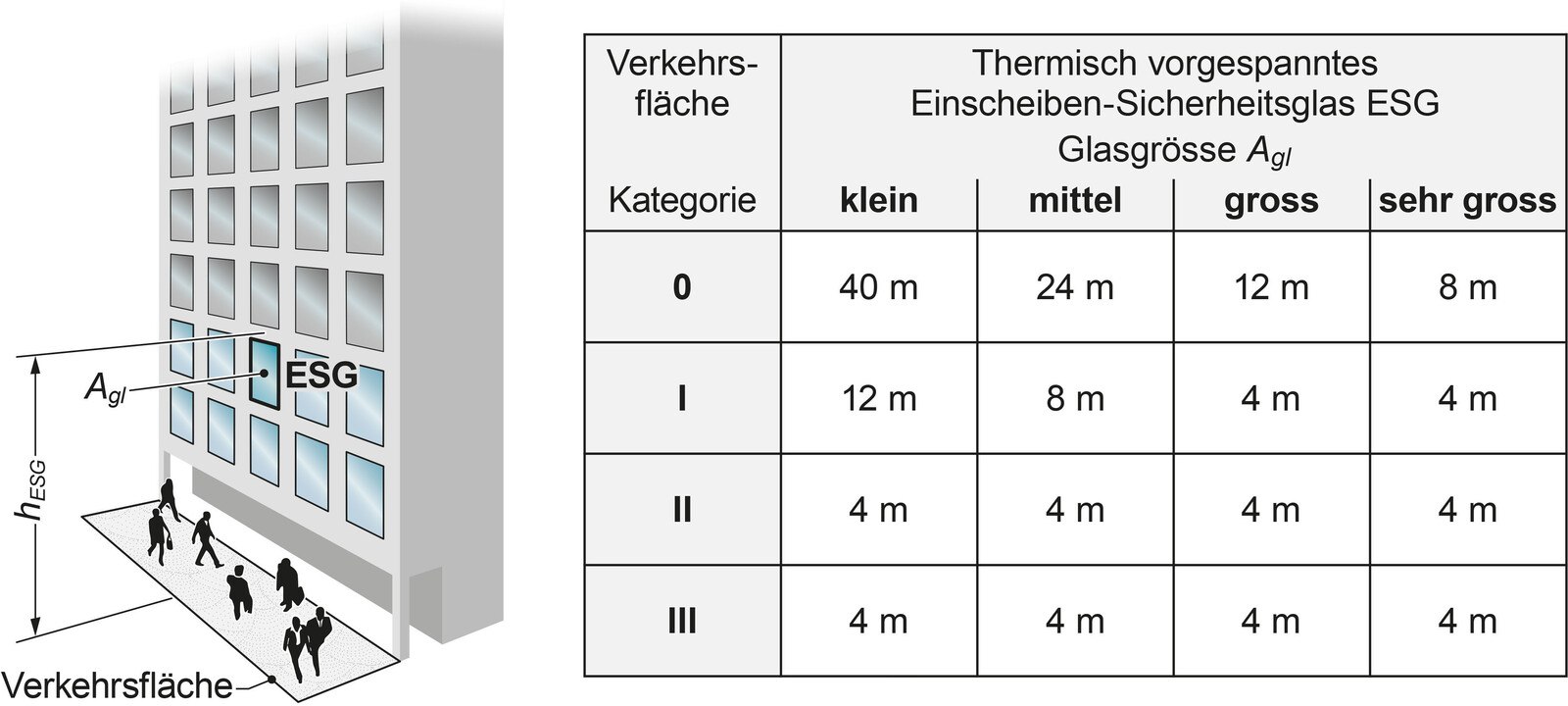

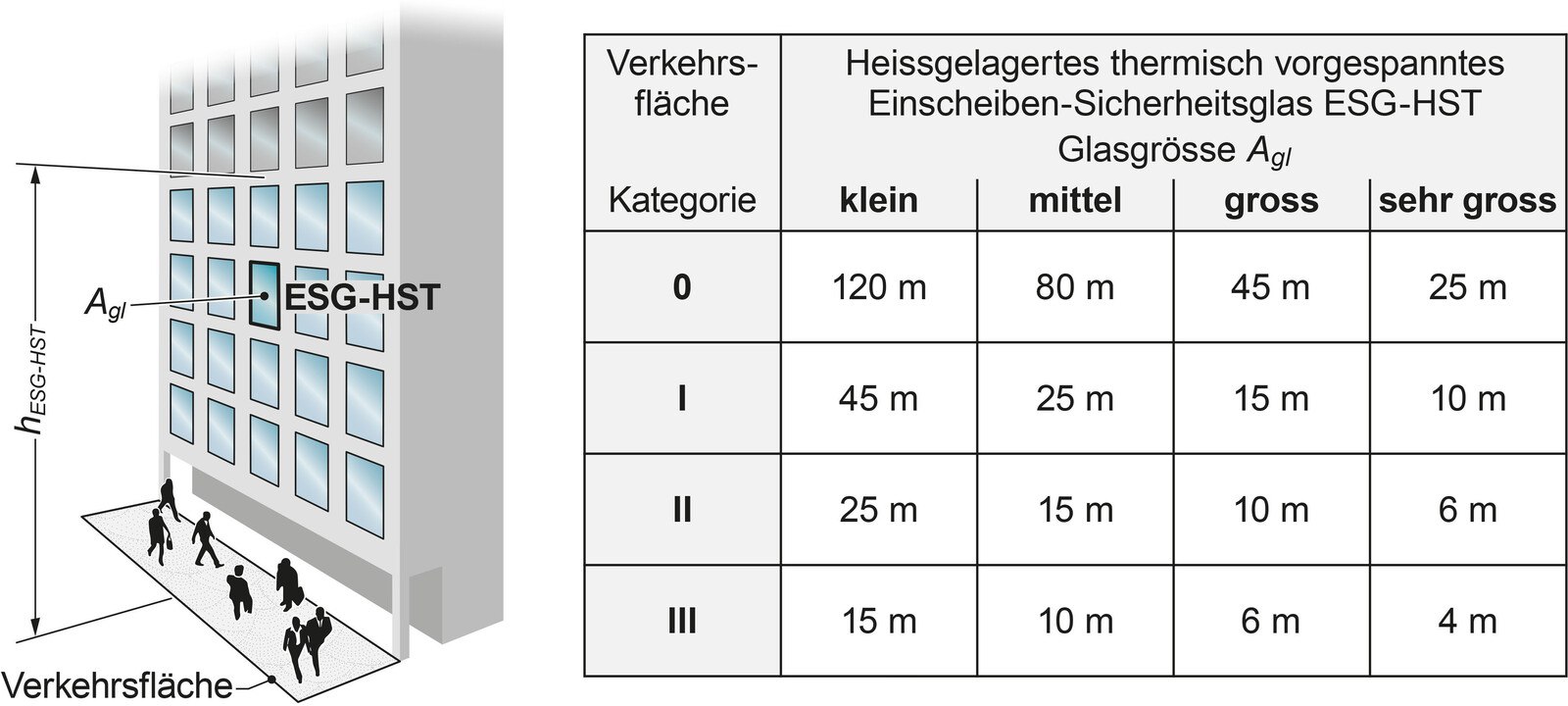

Das Ziel der Arbeitsgruppe war es, eine pragmatische, allgemein gültige, klar verständliche und einfach anwendbare Risikobeurteilung zu erarbeiten. Die Resultate der Risikobeurteilung werden deshalb in tabellarischer Form dargestellt. Mit Hilfe von Tabellen für ESG ohne Heisslagerung und ESG mit Heat-Soak-Test lassen sich die empfohlenen maximalen Einbauhöhen von Vertikalverglasungen bestimmen, bei denen die Risiken für Personen unterhalb der Verglasungen akzeptierbar klein sind.

Im Schweizer Merkblatt SIA 2057 wird auf die Informationspflicht an die Bauherrschaft hingewiesen – die natürlich auch in Österreich gilt. Da bei jedem Einscheiben-Sicherheitsglas eine Bruchgefahr besteht, ist die Bauherrschaft entsprechend zu informieren. Dies kann beispielsweise im Rahmen der Nutzungsvereinbarung erfolgen. In Deutschland sind Schadenfälle bekannt, die juristisch untersucht wurden, weil die Informationspflicht nicht wahrgenommen wurde.

(bt)

Autoren:

Mario Russi ist Mitglied der Technischen Kommission Metaltec Suisse.

Daniel Schuler ist leitender Ingenieur und Mitglied der Geschäftsleitung der BBS Ingenieure AG.

Verkehrsfläche: Kategorie 0 (Grünflächen und Gebäudeumgebung)

Glasgröße: Mittel (größtes Glas -> 1,7 m2) Empfohlene maximale Einbauhöhe für ESG-HST: 80 m

Einbauhöhe bis OK oberste Verglasung: 16 m

Das heißt, sämtliche Verglasungen können mit ESG-HST ausgeführt werden.

Quelle: Fachverband Metaltec Suisse, metaltecsuisse.ch

Verkehrsfläche: Kategorie I (Öffentliche Räume in städtischen Gebieten)

Glasgröße: Mittel (grösstes Glas > 2,2 m2)

Empfohlene maximale Einbauhöhe für ESG-HST: 25 m

Das heißt, Verglasungen mit ESG-HST sind nur bis zum 7. OG zulässig.

Quelle: Fachverband Metaltec Suisse, metaltecsuisse.ch

Downloads

Das Anwendungsdokument “Vertikalverglasungen mit Einscheiben-Sicherheitsglas” kann auf der Website von Metaltec Suisse heruntergeladen werden.

Das Schweizer Merkblatt SIA 2057 Glasbau regelt die Bemessung von Bauteilen und Tragwerken aus Glas. Erschienen ist es im September 2021. Das Merkblatt kann im SIA-Shop kostenpflichtig heruntergeladen werden.