Wärme speichern?

Die Speicherung von erneuerbarer Energie aus Solar und Co stellt die SHK-Branche vor eine Herausforderung. Intensive Forschung und Entwicklung ist notwendig, um neue WärmespeicherTechnologien zu entwickeln und das große Potenzial nutzbar zu machen.

Das Austria Solar Innovation Center (ASiC) in Wels beschäftigt sich aktuell in mehreren Forschungsprojekten mit diesem Thema. Für die „Gebäude Installation“ fasst Bernhard Zettl, Physiker und Projektleiter am ASiC, die wichtigsten Trends zusammen.

Von Jahr zu Jahr gibt es mehr solarthermische Anlagen an Häusern und Industriegebäuden. Die dort gewonnene Energie kann nicht immer gleich eingesetzt werden, sondern soll für die Bereitstellung von Wärme gespeichert werden. Je nach Einsatz braucht es dazu Speicher, die Energie über unterschiedliche Zeiträume konservieren können.

Für die Bereitstellung von Heizwärme sind Langzeitspeicher nötig, die Wärme in den entsprechenden Temperaturbereichen idealerweise über Wochen bis Monate speichern können. Neue Speichertechnologien auf der Basis von Latent- und Sorptionswärme können dabei helfen. Die Entwicklung der neuen Speichertechnologien steht für die meisten Einsatzzwecke erst am Anfang. Grundlagenforschung, angewandte Forschung und Demonstrationsprojekte werden für diese Speicheranwendungen zurzeit unternommen.

Phasenwechselmaterialien und Sorptionsspeicher haben das größte Potenzial

Bei Phasenwechselmaterialien (engl.: Phase Change Material, kurz: PCM) kann die Schmelzwärme genutzt werden, um Energie zu speichern. Am weitesten verbreitet sind heute passiv wirkende Paraffinspeicher mit Schmelztemperaturen im Bereich 50–60 °C (für Warmwasserbereitung und Heizung) oder 18–24 °C (für Raumluftkühlung). Der größte Anteil an hergestelltem PCM, gemessen an der Produktionsmenge, wird aktuell in Form von Mikrokapseln in Baumaterialien und Textilien verwendet, ein weiterer großer Teil für die Raumluftkonditionierung von modernen Leichtbaugebäuden. Zukunftschancen liegen hauptsächlich in der Entwicklung neuer und in der Verbesserung bestehender Materialien. Die Herstellungseffizienz der Materialien ist dabei der wesentliche Faktor, da hochwirksame und gleichzeitig preiswerte Speichermaterialien notwendig sind.

Sorptionsspeicher nutzen den Effekt, dass gewisse Materialien (sogenannte Sorbentien wie z. B. Zeolithe) Wärme abgeben, wenn sie Wasser aufnehmen. Dieser Effekt ist reversibel und kann genutzt werden, um z. B. Solarwärme für die Entfeuchtung (Desorption) im Sommer zu nutzen und im Winter mit Wasserdampf Wärme freizusetzten (Adsorption). Sorptionsspeicher befinden sich noch weitgehend im Stadium der Grundlagenforschung, auch wenn einzelne Anwendungen (z. B. Geschirrspüler) schon zur Marktreife entwickelt wurden. Mit Sorptionsspeichermaterialien können prinzipiell Langzeitwärmespeicher z. B. für Niedrigenergiehäuser realisiert werden, um so eine 80- bis 100-prozentige Versorgung mit Solarwärme zu erreichen. Wesentliche Fortschritte in Bezug auf Materialeigenschaften und Prozesstechnik sind jedoch noch notwendig, um Neubauten oder eventuell Renovierungen mit diesen Wärmespeichern auszustatten.

Neben den technischen Problemstellungen ist die Wirtschaftlichkeit von Speicherlösungen ein zentrales Thema. Für alle Langzeitspeicherkonzepte fallen relativ hohe Herstellungskosten an, die sich aktuell nicht durch Energiekosten einsparen lassen. Erst ein Zusatznutzen, wie z. B. CO2-Vermeidung, Netzunabhängigkeit, PV-Eigenverbrauch oder staatliche Förderungen, rechtfertigen die Kosten einer Investition. Da manche dieser Rahmenbedingungen bereits diskutiert werden, wird die technische Entwicklung heute schon entsprechend motiviert vorangetrieben. Hier sind drei Beispiele für aktuelle Forschungsprojekte.

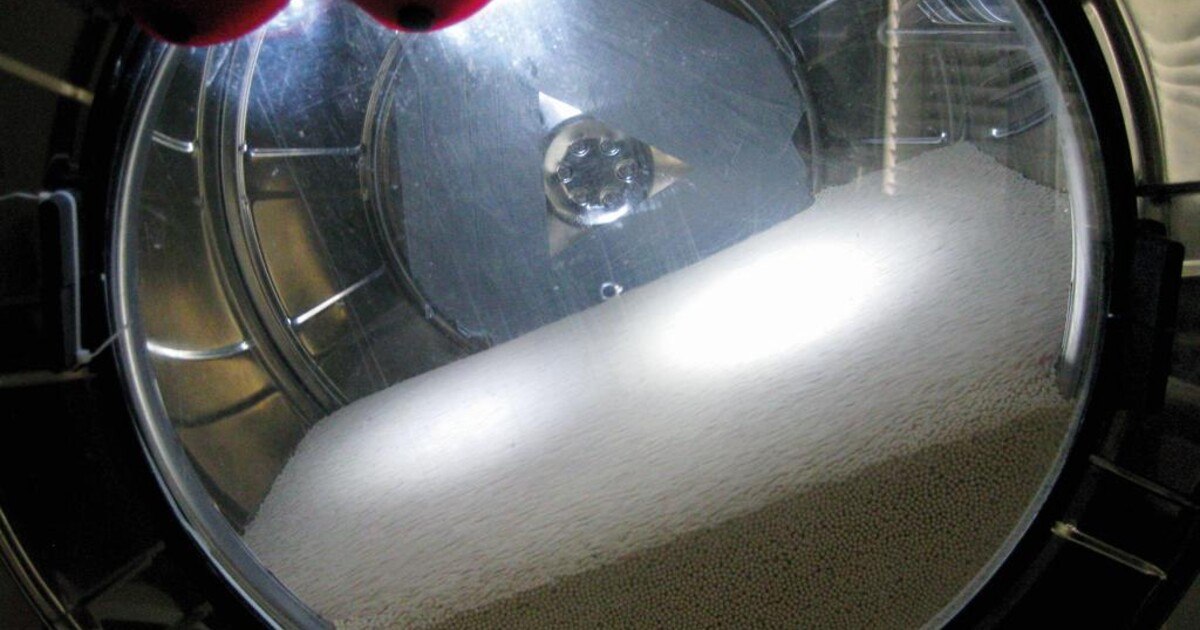

FlowTCS: Nutzung von neuen granularen Sorptionsmaterialien zur Wärmebereitstellung

Das Austria Solar Innovation Center (ASiC) arbeitet an einem Verfahren für die Anwendung eines Composite-Materials aus porösen mineralischen Pellets und Salzen, das zur Wärmespeicherung eingesetzt wird. Das granulare Material wird in einen rotierenden zylindrischen Reaktionsraum gefüllt, wo es bei Befeuchtung Wärme abgibt. Der Vorteil der thermochemischen Wärmespeicher gegenüber konventionellen Speichern in Form eines Wassertanks liegt in ihrer höheren Speicherdichte von 200 bis 300 kWh/m³ gegenüber nur etwa 60 kWh/m³ bei Wasser und der Möglichkeit, die Energie verlustlos bei Raumtemperatur zu speichern. Kooperationspartner sind Austrian Institute of Technology (AIT) und Ipus GmbH.

Dual Desorption: effiziente Regeneration neuer Speichermaterialien

Zur Realisierung effizienter thermochemischer Wärmespeicher werden möglichst vollständig desorbierte Speichermaterialen benötigt. Die sogenannte „Duale Desorption“ arbeitet mit einer Kombination von Energie aus Solarthermie und Photovoltaik, also mit Wärmeübertragung und Bestrahlung der Speichermaterialien.

Eine gezielte Prozessführung soll hohe Effizienz und gleichbleibende Desoptionsgrade – unabhängig von der Kollektortemperatur und der aktuellen Einstrahlung – ermöglichen. Das Ziel ist die Konzeptentwicklung für ein nachfolgendes Industrieprojekt.

SenThermS: Entwicklung neuer Sensorik für innovative Wärmespeicher

In PCM- und Sorptionsspeichern ist der Speicherladezustand nicht über die Temperatur messbar. Um dennoch verlässliche Werte für die Systemsteuerung zu erlangen, müssen andere physikalische Eigenschaften wie Dichte und Leitfähigkeit zur Charakterisierung herangezogen werden. ASiC und der Forschungspartner Recendt arbeiten an der Entwicklung geeigneter preisgünstiger Messmethoden für aktuelle und zukünftige Speichertechnologien.

text DI Dr. Bernhard Zett