„Bestbieter“: viel Potenzial

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) sieht Aufholbedarf bei der Kriterienvielfalt öffentlicher Bestbieterverfahren und warnt vor „Feigenblattkriterien“. Gemeindevertreter wünschen einfachere Verfahren.

Das öffentliche Ausschreibungsvolumen in Österreich betrage rund elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, rechnet das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in einer aktuellen Studie vor. Wobei sich die Zahlen allerdings auf 2013 beziehen, um den Vergleich mit anderen OECD-Ländern zu gewährleisten. Die für dieses Jahr bezifferten elf Prozent beeindrucken jedenfalls mit 35,2 Milliarden Euro: Ein bedeutender „Hebel, um wirtschaftspolitische und fiskalische Ziele zu erreichen“.

Das stellen Werner Hölzl, wissenschaftlicher Wifo-Mitarbeiter, und drei Mitautorinnen und -autoren fest, die das öffentliche Beschaffungswesen „im Spannungsfeld zwischen Billigst- und Bestbieterprinzip“ untersuchten. Ergebnis: Das Bestbieterprinzip werde ungenügend genutzt, bei den meisten der 18.600 berücksichtigten Vergaben ab 2009 hatte der Preisfaktor das Hauptgewicht. Im Vergleich mit neun westeuropäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Slowenien, Finnland, Schweden, Großbritannien) bildet Österreich gar das Schlusslicht, was die Anwendung preisfremder Kriterien angeht. Grundsätzlich folgt die Wifo-Untersuchung der Definition des „wirtschaftlich günstigsten Angebots“, das sich im Bestbieterverfahren durchsetzen sollte.

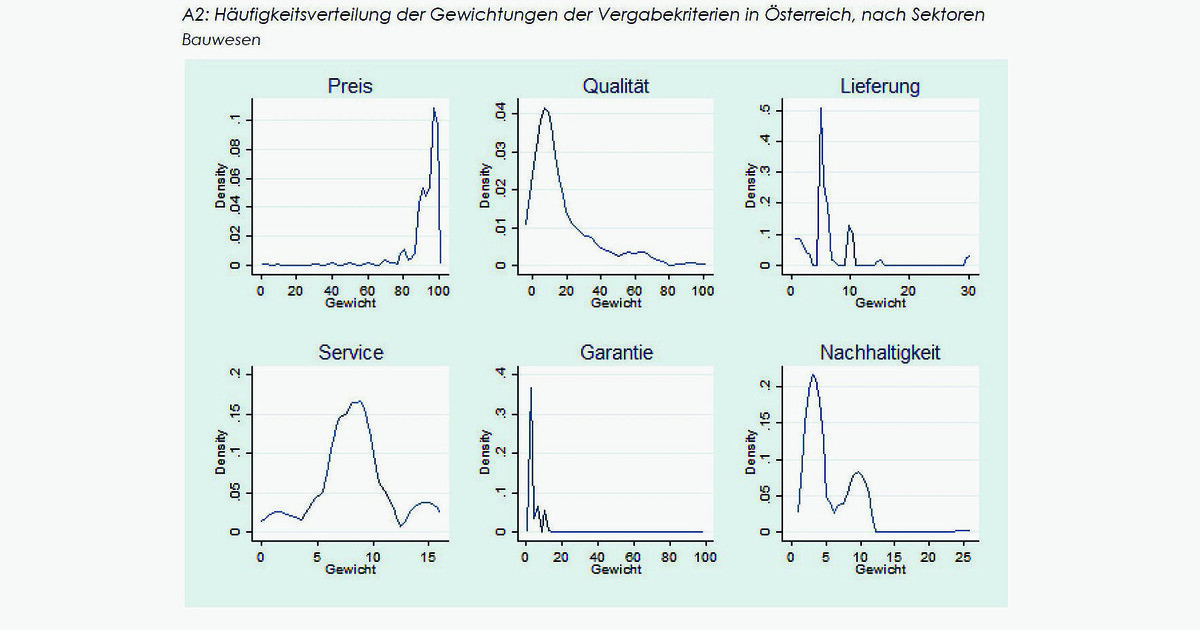

In den Vergleichsländern komme dementsprechend nur bei einem Prozent aller Vergaben dem Preis ein Entscheidungsgewicht von 95 Prozent oder mehr zu, während das hierzulande bei gut einem Fünftel der Fall sei. Bei 44 Prozent der österreichischen Vergaben betrage das Preisgewicht zumindest 80 Prozent; die Vergleichsländer fordern eine so hohe Bewertung des Kostenfaktors nur in jedem zehnten Fall. Die Wifo-Analyse zeigt weiters, dass es große Unterschiede zwischen den Wirtschaftssektoren gibt. Vor allem in den Bereichen Bauwesen, Rohstoffe und Nahrungsmittel werde deutlich seltener nach preisfremden Kriterien vergeben als in anderen Bereichen. Unter diesen Kriterien wiederum fänden in Österreich Garantien oder auch der Faktor Nachhaltigkeit wenig Beachtung; wenn nicht der Preis ausschlaggebend ist, dann kämen etwas einseitig fast ausschließlich „Qualitätskriterien“ zum Zug.

Kritik der Metaller

„Der vorhandene Spielraum im Bestbieterverfahren wird nicht genützt“, kritisiert darum Christian Knill, Präsident des Fachverbands Metalltechnische Industrie, einem der Studienauftraggeber. Dabei könnte es „ein effektives Instrument sein, um Innovation, Technologien und Wertschöpfung zu stärken“. Was am Ende zähle, sei nicht nur der billigste Preis, so Knill: „Der beste Bieter ist der, der vielseitige, zukunftssichere Lösungen anbieten kann.“ In diesem Sinn sehe er die öffentliche Hand auch in der Verantwortung, bei Investitionen voranzugehen und gerade in konjunkturell schwierigen Zeiten wichtige Impulse zu setzen. Aus dem Österreichischen Gewerkschaftsbund war dahingehend die Forderung nach einer Ausweitung des Bestbieterprinzips zu hören. Das in der jetzigen Form erst seit 1. März 2016 geltende Bundesvergabegesetz müsse „noch einmal nachgeschärft werden“.

Die vom Wifo befragten neun Auftraggeber öffentlicher Ausschreibungen – darunter zum Beispiel Asfinag, ÖBB, BIG, Stadt Wien, Verbund und Vorarlberger Kraftwerke – gaben unisono an, dass der administrative Aufwand „durch eine zunehmende Regulierungsdichte sowie die Komplexität des Vergaberechts“ stetig wachse. Dies führe „zwangsläufig zu höheren Kosten für die Bereitstellung spezialisierter Expertise im Vergaberecht“. Dasselbe Problem vermuten die Ausschreiber auch aufseiten der Auftragnehmer: Insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen wären die Anforderungen immer seltener zu bewältigen. Die wachsende Zahl an Regulierungen führe zudem auch zu einer Abnahme der Rechtssicherheit im Verfahren. Die Wahrscheinlichkeit von Anfechtungen einer Vergabe durch unterlegene Bieter nehme zu.

Jene Auftragnehmer zeigen allerdings eine etwas abweichende und in sich weniger homogene Wahrnehmung der Thematik, vor allem auch in Abhängigkeit ihrer Branchenzugehörigkeit. Betreffend die Rechtssicherheit sehe man durch die jüngste Gesetzesnovelle besser definierte Einspruchsmöglichkeiten. Compliance-Regeln seien dabei hilfreich, wenngleich sie bei den vergebenden Stellen „auch zu Verzögerungen führen“, fasst das Wifo zusammen. Zwar habe sich der administrative Aufwand in einigen Bereichen durch „Präqualifikationsverfahren“ erheblich erhöht, allerdings wird das vielfach positiv beurteilt: Eine intensivere Planung sichere die eigene Position ab, da es auf dieser Basis in der Vergabe sowie der Leistungsdurchführung „zu weniger Überraschungen“ komme.

Gemeindebund will Hilfe bieten

Bereits Mitte Jänner, zwei Wochen bevor die Wifo-Studie veröffentlicht wurde, präsentierte der Österreichische Gemeindebund einen Leitfaden für die faire Vergabe von Bauaufträgen. Die Gemeinden seien die größten öffentlichen Auftraggeber des Landes, wenn es um die Bauwirtschaft gehe, stellte Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer zu diesem Anlass fest. Weshalb es sinnvoll sei, die gesetzlichen Normen des Bestbieterprinzips um einige Hilfestellungen zu ergänzen; dies vor allem unter Berücksichtigung kleinerer, regionaler Auftragnehmer. Immerhin habe er, Mödlhammer, sich anlässlich eines ähnlichen Leitfadens geärgert, weil der sich vorwiegend großen Auftraggebern widmete.

Von den Wifo-Ergebnissen fühlten sich die Gemeinden nicht betroffen, meint Mödlhammer. Das Bestbieterprinzip für Bauaufträge gelte noch kein Jahr, „für eine solche Untersuchung ist es viel zu früh“. Immerhin habe man „von öffentlichen Auftraggebern jahrzehntelang verlangt, dass die billigsten Anbieter zum Zug kommen“. Natürlich sei die Umstellung auf das Bestbieterprinzip „gänzlich in unserem Sinne, weil es mehr Qualität zulässt und auch bringen wird“. Jedoch hätte er sich gewünscht, dass „auch die Regionalität eine stärkere Gewichtung“ erhält, „denn einen großen Teil unserer Aufträge könnten wir in der Region vergeben“. Die Frage der Qualität sei ohnehin unerlässlich: „Keine Gemeinde baut etwas in minderer Qualität, um sich vordergründig Geld zu ersparen.“ Insgesamt müsse man – gerade auch beim Bestbieterprinzip – darauf achten, „dass nicht alles zu kompliziert wird“, sodass „kleine und mittlere Gemeinden Ausschreibungen ohne fremde Hilfe gar nicht mehr abwickeln können“. Es brauche gute und handhabbare Regeln, „sonst dauern die Verfahren auch viel zu lang“.

Für die Studienautoren bleibt als Fazit der Ausschluss von „Feigenblattkriterien“ zentral: Gewichtungsschemen bei Bestbietervergaben seien so zu gestalten, dass ein „verstecktes Billigstbieterprinzip“ ausgeschlossen wird. Dafür werden „sektorale Referenzkataloge“ empfohlen sowie „die Etablierung einer österreichischen Aufsichtseinrichtung“. Darüber hinaus komme „Know-how, Ressourcen und Anreizen bei den ausschreibenden Stellen“ eine bedeutende Rolle zu.