Roland Rainer: Im Reich der Perle

Die Figur des Architekten, Stadtplaners, Raumautors, Architekturlehrers und Disziplinenmahners Roland Rainer lässt niemanden, der sich für Österreich und weit darüber hinaus für die Architektur im 20. Jahrhundert interessiert, kalt. Rainer steht geradezu als Metapher für das Schicksal der Architektengenerationen, die ihre Karriere vor dem NS-Staat begannen, in ihm fortsetzten und danach vollendeten. Zu einer notwendigen Ausstellung.

von Walter M. Chramosta

Am 1. Dezember 1961 berichtete die Zeitung „Neues Österreich“ unter dem Titel „Das Wien der Zukunft in der Volkshalle des Rathauses“ ausführlich über die seit diesem Tag geöffnete Ausstellung zum von Roland Rainer vorgelegten „Städtebaulichen Grundkonzept“. Rainer war mit 1. Juli 1958 vom Gemeinderat zum Stadtplaner bestellt worden und vollendete das „Grundkonzept“, das die Stadtentwicklung der nächsten dreißig bis fünfzig Jahre vorgeben sollte, genau drei Jahre später. Aufmerksamkeit erregt für den heutigen Leser die direkt unter dem zweispaltigen Bericht angefügte Meldung – in fast doppelter Spaltenbreite und durchgängig fett gesetzt wie eine halbamtliche Mitteilung wirkend – mit dem Titel: „Der Fachbeirat für Stadtplanung zurückgetreten“.

Mehr in der Form einer Deklaration eben dieses Gremiums als eines redaktionellen Beitrags wurde ausgeführt: „Die Mitglieder des Fachbeirates für Stadtplanung: Prof. Dr. Frodl, Baumeister Ing. Handlos, Dipl.-Ing. Dr. techn. Hules, Arch. Prof. Dipl.-Ing. Lippert, Dipl.-Ing. Dr. techn. Meixner, Univ.-Doz. Dr. Moritsch, Prof. Arch. Niedermoser und Prof. Dr. Wurzer haben gestern Bürgermeister Jonas die Niederlegung ihrer ehrenamtlichen Funktionen zur Kenntnis gebracht. / Als Begründung wurde angeführt: Die Mitglieder des Fachbeirates sind zur Auffassung gelangt, daß ihre fachlichen Äußerungen zum städtebaulichen Grundkonzept mit den vom Gemeinderat verfolgten Planungszielen nicht übereinstimmen; sie stellen fest, daß ihre Anregungen keiner Überprüfung würdig befunden und in der Öffentlichkeit entstellt kommentiert wurden.“

Nicht das „Gottvatermodell“

Der Zeitungsausschnitt, ein schöner, unauffälliger Nebendarsteller in der Präsentation „Roland Rainer. (Un)Umstritten. Neue Erkenntnisse zum Werk (1936–1963)“, lässt das Herz des zur Stadtplanung Forschenden aufgehen. Man erinnert sich an persönliche Begegnungen, an das starke Kraftfeld Rainers: Bei ihm konnte man sich wie im „Reich der Perle“ fühlen. Der Papierschnipsel wirft Fragen auf: Warum ein lauter Rücktritt eines (heute wie offenbar auch damals) in seinem Beitrag zur städtebaulichen Debatte kontrovers interpretierten Gremiums? Was könnten die Gründe für diesen spektakulären Schritt gewesen sein: innerfachliche Differenzen, Disziplinengrenzen überschreitende Konflikte, persönliche Animositäten oder parteipolitische Befindlichkeiten?

Man glaubt zu wissen, dass Rainer seine Arbeit am „Städtebaulichen Grundkonzept“ mit der unter dem Vorsitz des Bürgermeisters tagenden „GemeinderätlichenPlanungskommission“ gründlich, aus der Sicht des widmungsgebenden Organs hinreichend, abgestimmt hat. Man weiß, denn das geht aus dem Vorwort von Bürgermeister Jonas in der Druckausgabe des „Grundkonzepts“ vom 28. April 1962 hervor, dass die politische Zustimmung eindeutig war: „Am 30. November 1961 hat der Wiener Gemeinderat nach zweitägiger intensiver Debatte und unter lebhafter Anteilnahme der Wiener Öffentlichkeit dieses ‚Städtebauliche Grundkonzept‘ gebilligt.“ Als Ersteller der „wissenschaftlichen Grundlagen“, als Beiträger des Konzepts, nennt Rainer mehr als dreißig Fachleute und Institutionen, was nicht auf einen Alleingang des Autors nach dem „Gottvatermodell“ schließen lässt. Trotzdem liegt (und nur das ist hier der Punkt) bis heute keine wissenschaftliche Studie über Entstehung und Wirkung von Rainers „Grundkonzept“ vor.

Tadellose Werkjahrzehnte

Ein weiteres Desiderat wäre eine Studie über die Bestellung, den Verlauf und das konfliktbehaftete Ende seiner Stadtplanerkarriere, aber nicht das Vordringlichste! Fast jede jüngere Methodendebatte zur Stadtplanung in Wien, die 2014 mit deutschen Kontroversen („Die Stadt zuerst! Kölner Erklärung zur Städtebau-Ausbildung“, „100 % Stadt. Positionspapier zum Städtebau und zur Städtebauausbildung“ u. a.) begann, führt früher oder später auf die Notwendigkeit eines öffentlichen Garanten für stadträumliche Vorstellungen – den Stadtplaner. Solche Debatten führen notorisch auf einen „toten Punkt“, der dann erreicht wird, wenn Roland Rainer als Referenzfigur für den Garanten aufgerufen wird. Das Subjekt Rainer schiebt sich dann vor das Objekt, die städtebauliche Ideologie. Entzerrung der Perspektiven wäre ein Ausweg. Seine „Verächter“ führen gerne Rainers selektive Selbstdarstellung als Architekt zwischen 1936 und 1945 ins Treffen, weil sich damit, ohne Position zur Methodik der Stadtplanung beziehen zu müssen, ein moralisch abschätziges Urteil über den Menschen (und damit auch über die fachlichen Positionen Rainers) stellen lässt.

Die „Liebhaber“ Rainers dagegen pochen auf das nach 1945 Gebaute, Gezeichnete, Geschriebene und Gesagte – und erregen sich über die Zumutung der Gegenseite, mit holzschnittartigem Auslassungsnarrativ zu den neun frühen Jahren die folgenden fünf, tadellosen Werkjahrzehnte relativieren zu wollen. Beide Seiten setzten damit auf Emotionalisierung, ahnend oder wissend, wie aufwendig Klarstellungen durch Forschungen wären. So erlebte Rainer in seinen letzten Lebensjahren und die Fachwelt nach seinem Tod wechselnde Episoden öffentlicher Wertschätzung. Ehrende Aktivitäten wurden zuerst mit Überzeugung vollzogen, um nach partikulären Vorwürfen gegen die Rainersche Selbstdarstellung und die ersten Torsi der Rainer-Forschung wieder in Zweifel gezogen zu werden.

Vor den Tatsachenwahrheiten

Der Grund für diese Wechselfälle war immer das Fehlen einer Monographie, die Leben und Werk dokumentiert und kontextualisiert hätte. Aber die Zeit war nicht reif. Rainer publizierte sein gebautes Lebenswerk zwar opulent, das Werkverzeichnis, die Bio- und die Bibliografie erschienen dabei stets unvollständig. Den Tatsachenwahrheiten, die aus der sich häufenden Sekundärliteratur (etwa Gutschow 2001) über die NS-Planungen für den Wiederaufbau bombenzerstörter Städte „im Reich“, über den Aufbau der eroberten Ostgebiete und über den Wiederaufbau in Deutschland nach 1945 hervorgingen, stellte sich Rainer nicht. Er engagierte sich auch nicht aktiv für eine Ertüchtigung der wissenschaftlichen Apparate in seinen Büchern.

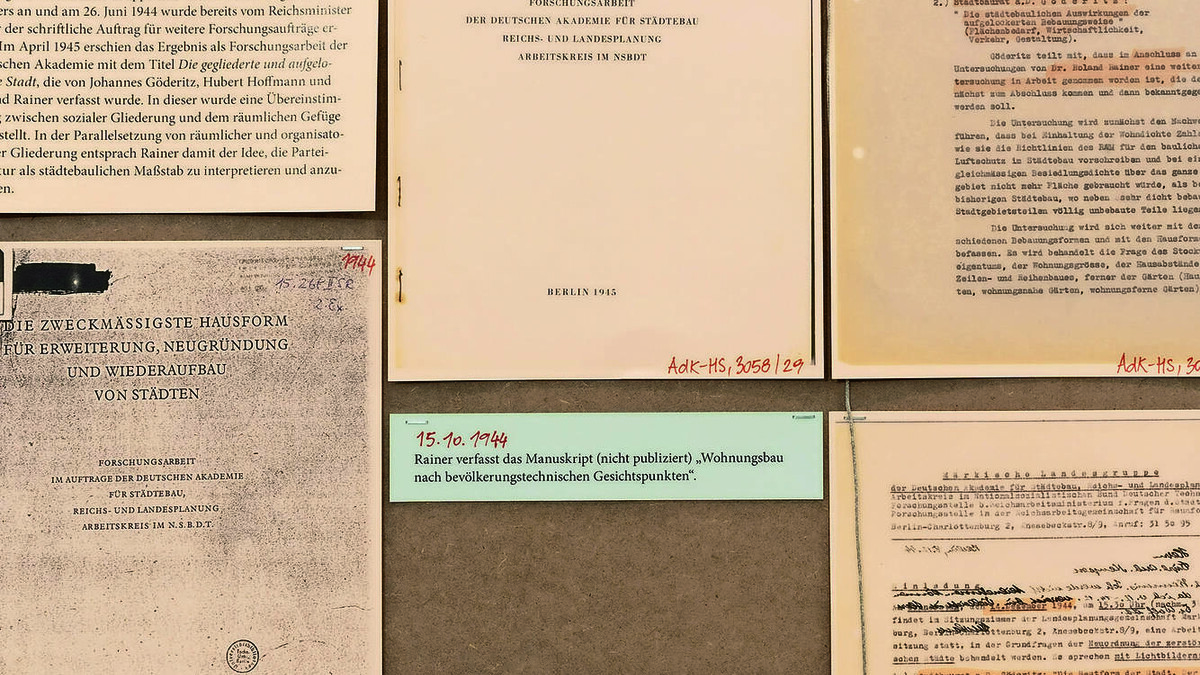

So mussten nochmals eineinhalb Jahrzehnte vergehen, ehe die Verlassenschaft geregelt und der berufliche Nachlass 2015 vom Architekturzentrum Wien übernommen war. Nun teilweise aufgearbeitet erlaubt er im Zusammenhang einer Serie von Archiv-Recherchen im In- und Ausland erste Einsichten von 1936, als Rainer nach Berlin aufbricht, um Arbeit zu finden, bis 1963, als er seine Position als Wiener Stadtplaner abgibt. Als Kuratorinnen haben Ingrid Holzschuh, Monika Platzer und Waltraud Indrist (Letztere verantwortet auch Gestaltung und Grafik) in Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste eine hochinteressante, textgesättigte Ausstellung erzeugt. Dem Material nach ist es eine Leseausstellung, die einer Bibliothek mit besserer Infrastruktur gut anstünde und einen kleinen Katalog mit der Zusammenfassung der Zwischenergebnisse verdient hätte. So muss der geneigte Leser Stunden auf fußkaltem Boden, mit unergonomischen Hockern an nicht angemessenem Tisch verbringen, um zu verstehen.

Ernste Fans des Themas wird das aber nicht abhalten, denn die Einsichten in eine Vielzahl von unbekannten Dokumenten und nicht zuletzt die blattweise ausgebreitete Textkonkordanz zu den beiden Fassungen (1945/1957) von „Die gegliederte und aufgelockerte Stadt“ von Johannes Göderitz, Hubert Hoffmann und Roland Rainer sind wirklich gewinnbringend. Obwohl die subtile Textwandlung von der Sprache des totalitären Regimes zur Sprache der Bundesrepublik bereits 1989 von Johann Friedrich Geist und Klaus Kürvers im famosen Buch „Das Berliner Mietshaus 1945–1989“ auszugsweise entlarvt wurde, ist das sich nun ergebende Bild (der Erstdruck von 1945 war bisher in Österreich nicht verfügbar) überraschend und irritierend. Dass eines der wirkungsmächtigsten Bücher des Städtebaus der Wiederaufbau-Ära (auch wenn es erst zu deren Ende erschien) aus einem so eng geführten Lektorat entstehen konnte, wirft nicht nur ein bezeichnendes Bild auf die sprachliche Situationselastizität der Autoren, sondern auch und vor allem auf eine frappante Kontinuität städtebaulicher Ansätze und urbanistischer Theoreme – salopp über die Widersprüche kontroverser Wirtschaftsmodelle, Gesellschaftsentwürfe und Staatsformen hinweg. Fundamental wäre zu fragen: Was leistet Städtebau eigentlich heute in einer Demokratie?

Im Leistungsbürgertum

Vom ausgelegten Material kann man sich trefflich zu wünschbaren Forschungsfragen inspirieren lassen. Speziell auf Österreich bezogen könnten noch einige der „großen“ Architektenkarrieren (z. B. Karl Schwanzer) auf „biographische Verflechtungen“ (Durth, 1988) nach dem Muster der Elitenkontinuität befragt werden, ohne gleich in moralische Wertungen zu verfallen. Wesentliche Arbeit wäre zur Befreiung eines begrifflichen Objekts Städtebau (damit naturgemäß auch der Raum, die Raum- und Stadtplanung) vom (in Wien noch zu) innig verbundenen Subjekt Roland Rainer zu leisten. Rainers persönlichen Weg zu verstehen, könnte dazu beitragen, seine städtebaulichen Aussagen distanzierter abzuhandeln. Etwa könnte man sich fragen, wie sehr Rainer – entgegen bisherigen Einschätzungen – doch vom „Nationalsozialismus des Leistungsbürgertums“, wie es Albert Speer idealiter gerade zu der Zeit verkörperte (Brechtken, 2017), angezogen war, als er seine Zukunft „im Alt-Reich“ zu imaginieren begann.

Der 1935 promovierte Fachmann hatte schon damals eine ausgeprägte Doppelnatur. Phasen theoretischer Reflexion über Architektur wechselten mit solchen des planenden Handelns. Rainer war unruhig, weil er zu wissen meinte, was zu tun ist, aber im ständestaatlichen Österreich keine Chance sah, beides auszuleben. Rainer war kein Skeptiker oder Zweifler; er entschied sich nicht für das Denken in Distanz zum Totalitarismus, sondern für das einvernehmliche Handeln (Arendt 2018). Er traute sich den Weg nach Berlin, in das Graviationszentrum der Macht, zu. Er verstand sich wohl als Teil einer in der 1848er-Tradition stehenden, „deutschen“ Elite aus Wiener sozialdemokratischem Milieu. Was einen als Beobachter heute umtreibt, ist der irritierende Umstand, dass ein hochgebildeter Fachmann der Architektur, sohin des Wohnens und baulich gefasster Privatheit, 1936 nicht sehen konnte, dass der NS-Staat systematisch die Zerstörung des bürgerlichen Privatheitsmodells verfolgte, was ihn auch von der Weimarer Republik und sogar vom heimatlichen Ständestaat markant unterschied (Steuwer 2017).

Schließlich betonte Hermann Göring 1935 in öffentlichem Vortrag, der Nationalsozialismus sei „nicht durch den Gedanken des Nachtwächterstaats bestimmt, wonach der Staat nichts Wichtigeres zu tun habe, als dafür zu sorgen, daß dem Einzelnen in seiner abgegrenzten Privatsphäre ja kein Leid geschähe.“ Stattdessen, so Göring, „gehe der Nationalsozialismus von einer völlig anderen, natürlicheren Lebens- und Staatsauffassung aus, bei der nicht der Einzelne, sondern die Gemeinschaft der Volksgenossen das Primäre sei.“ Welche Anziehungskraft könnte ein solcher antiliberaler Raum, ohne Zugriffsschutz des Staates auf den Einzelnen, für einen jungen Architekten aus Österreich gehabt haben?

LESETIPPS

Empfehlungen für den Gabentisch stadtplanungshistorisch interessierter Leser:

Hannah Arendt, 2018, Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur? München: Piper.

Markus Brechtken, 2017, Albert Speer. Eine deutsche Karriere, München: Siedler.

Werner Durth, 1988, Deutsche Architekten. Biographische Verflechtungen 1900–1970, Wiesbaden: Vieweg & Teubner, 3. Auflage.

Niels Gutschow, 2001, Ordnungswahn. Architekten planen im „eingedeutschten Osten“ 1939–1945, Basel: Birkhäuser, BWF 115.

Janosch Steuwer, 2017, Ein Drittes Reich, wie ich es auffasse. Politik, Gesellschaft und privates Leben in Tagebüchern 1933–1939, Göttingen: Wallstein.

Roland Rainer. (Un)Umstritten.

Neue Erkenntnisse zum Werk (1936–1963)

SammlungsLab #3, Architekturzentrum Wien – Galerie, Museumsplatz 1, 1070 Wien

verlängert bis Mo 7.1.2019,

täglich 10.00–19.00 Uhr

www.azw.at